从青灯黄卷中流连于民国的墨香,那些泛着旧日温度的文字总令我沉醉。那是一个长衫未解、西装初试的年代。文人们以毛笔蘸着月光,在宣纸上晕染出奇妙的混血美学,既有《诗经》的凝练典雅,又带着雪莱式的浪漫抒情。当他们提笔书写情书时,更似用狼毫勾勒工笔长卷,每一处留白都藏着未说出口的缱绻,每道墨痕里都跳动着欲说还休的心事。

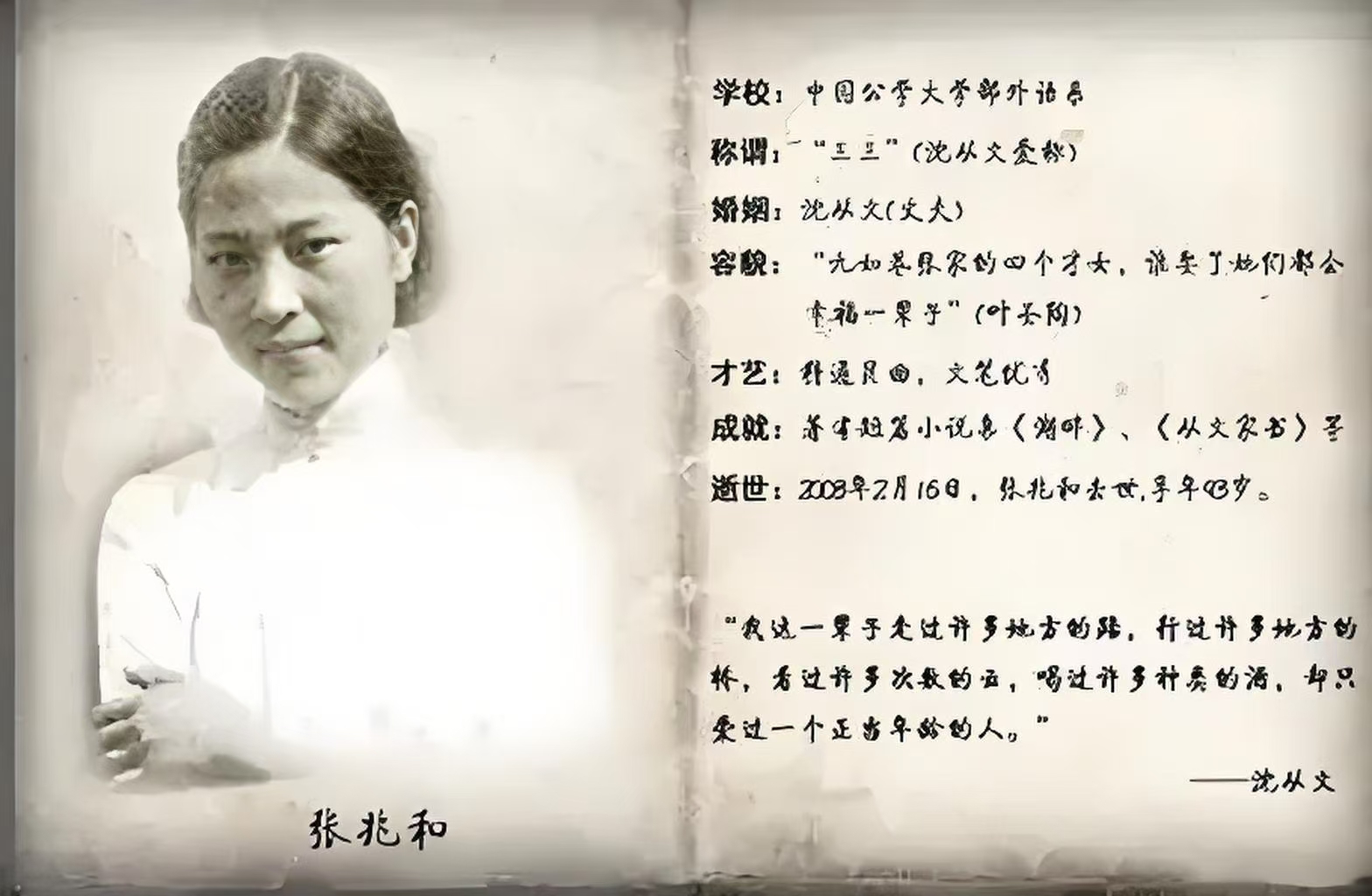

“我走过许多地方的路 ,行过许多地方的桥, 看过许多次数的云 ,喝过许多种类的酒 ,却只爱过一个正当最好年龄的人。”这是沈从文致张兆和书信中的一段话,像他湘西故乡的吊脚楼般,用朴素的木料搭出了最动人的空中楼阁。这位穿着粗布衣裳的苗族青年,用文字为名门闺秀张兆和编织了一张星光织就的网,让这段师生恋的序幕在民国文坛的聚光灯下徐徐展开。

沈从文(1902-1988),作家、历史文物研究者,本名岳焕,字崇文,凤凰县的山山水水赋予他独特的审美基因。从《边城》里撑渡船的少女,到《湘西散记》中的矿工,他始终用质朴的刻刀雕琢着人性的丰碑。而张兆和(1910—2003),携着合肥张家书卷浸润的温婉,执起粉笔便成了师大附中讲台上的一帧剪影。她教学生用文字丈量世界,自己却总在批注里藏着沈从文信笺上未写完的黄昏。当《湖畔》的短篇被年轻学子传阅时,那些纸页间的留白,恰似她一生把热烈留给文学,把静美留给岁月。

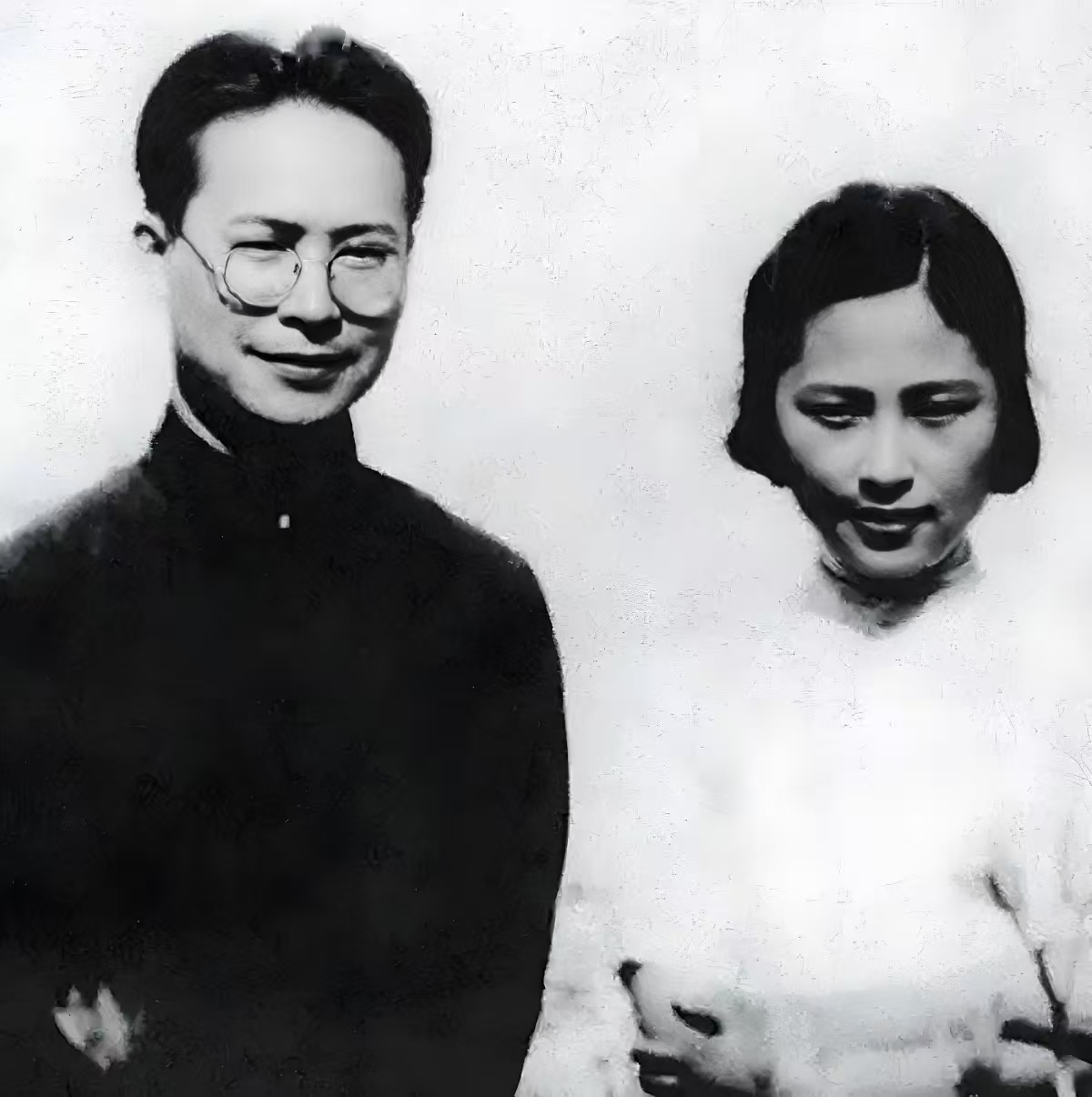

他们的故事,始于民国十八年(1929年)的上海。这一年,26岁的沈从文已是文坛新锐,这位出身湘西凤凰的苗族青年,凭借自学与勤奋创作出《蜜柑》《雨后及其他》二部作品。其文字中浓郁的乡土气息,使他在读者和文坛中逐渐建立起影响力。

沈从文的文字风格清新自然,充满独特的乡土韵味。这种特质首先获得徐志摩的欣赏与推荐,后又得到胡适的赏识。在两位文坛前辈的认可下,他后来成为中国公学现代文学课的讲师,开始在讲台上展现自己的文学见解。

时年18岁的张兆和,是沈从文的学生之一。这位名门出身的女子容貌姣好、性格温婉,很快被同学们公认为校花。因肤色微黑,沈从文为她取了“黑凤”的昵称,这个特别的称呼成为两人之间的独特印记。

张兆和出身于显赫家族,祖父张树森是晚清重臣。自幼接受优质教育的她不仅才貌出众,更在中国公学女子全能比赛中夺得冠军,成为公认的校花。这样的成就让她在学校中备受瞩目。

沈从文对张兆和一见倾心,但这段感情从一开始就面临现实考验。作为名门闺秀的张兆和,与出身贫寒的沈从文在教育背景和家庭条件上存在明显差距,这使得她最初并未将这段感情放在心上。或许是喜欢一个人,因身份地位之差,仰望便成了习惯。

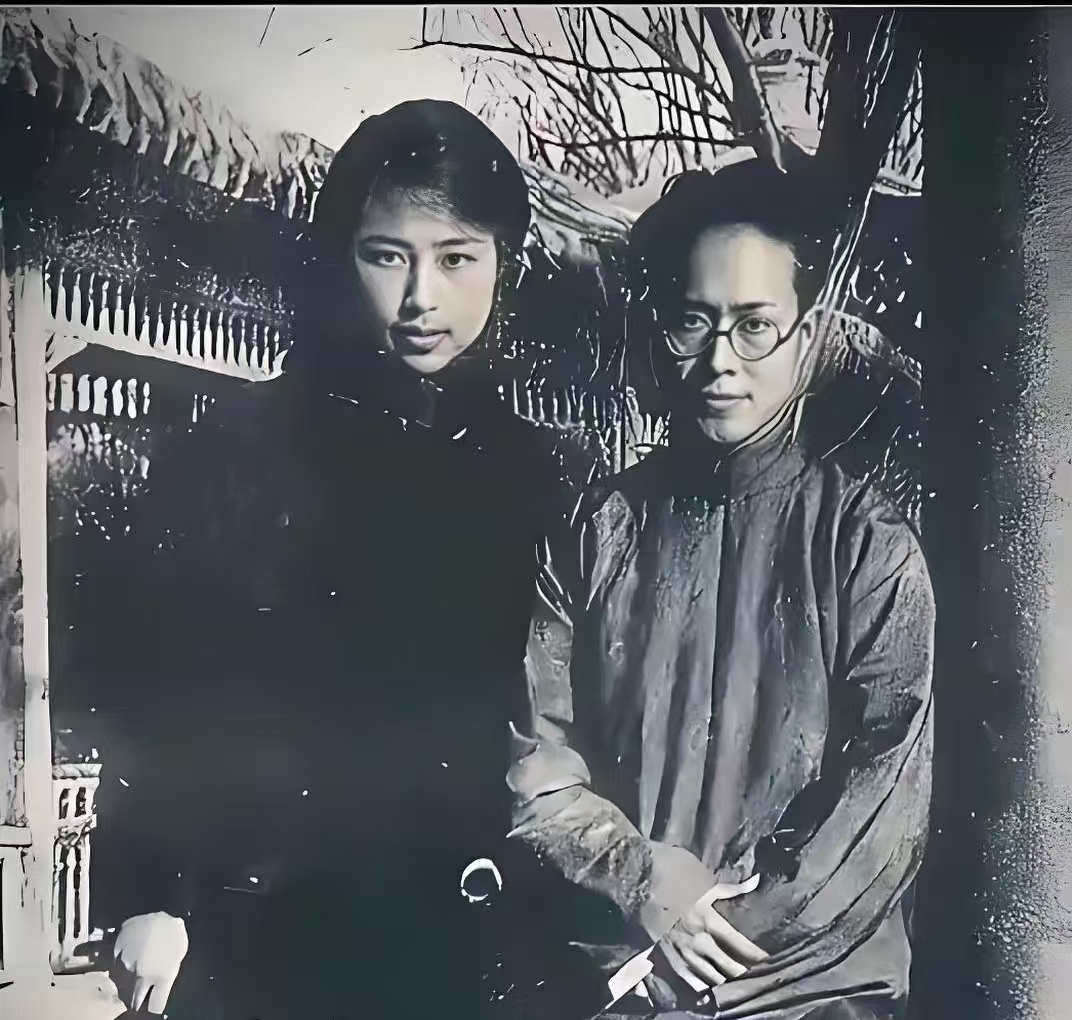

当沈从文开始追求张兆和时,她的反应并不积极。两人在教育和家庭背景上的巨大差异,让张兆和认为沈从文并非理想对象,因此对他的追求态度冷淡。

然而沈从文始终以近乎固执的姿态追求张兆和,无论是被她委婉拒绝,还是明确抗拒,他仍坚持长达四年的追求,一直在给张兆和写信,即使常常得不到回应,他也始终保持着耐心与坚持。正是这份长达四年的坚持与真心,最终打动了张兆和。

唉,这段跨越阶层差异的感情,终以沈从文的执着赢得了美好的爱情。这份痴心的等待,终于在信纸背面拓出叶脉——像在梧桐树下捧读《诗经》时,突然有梧桐叶落在“萚兮萚兮,风其吹女”的句读里……