今天早上,我重读了儿时语文课的那篇《小桔灯》。冰心老师笔下那位用桔皮做灯的小姑娘,时隔多年依然在纸页里沉默地削着桔子。她冻得通红的手指固执地将最后一点蜡油滴进灯盏——这画面让我想起所有在黑暗中独自发亮的人,他们用微光对抗的,不只是眼前的夜。

《小桔灯》中的情节,让我看了久久无法平静。故事中最震撼我的,是那盏用桔皮做成的小灯,在我心里留下的不只是一种暖意,而是一种更深沉的触动,关于人在绝境中如何成为彼此的光。

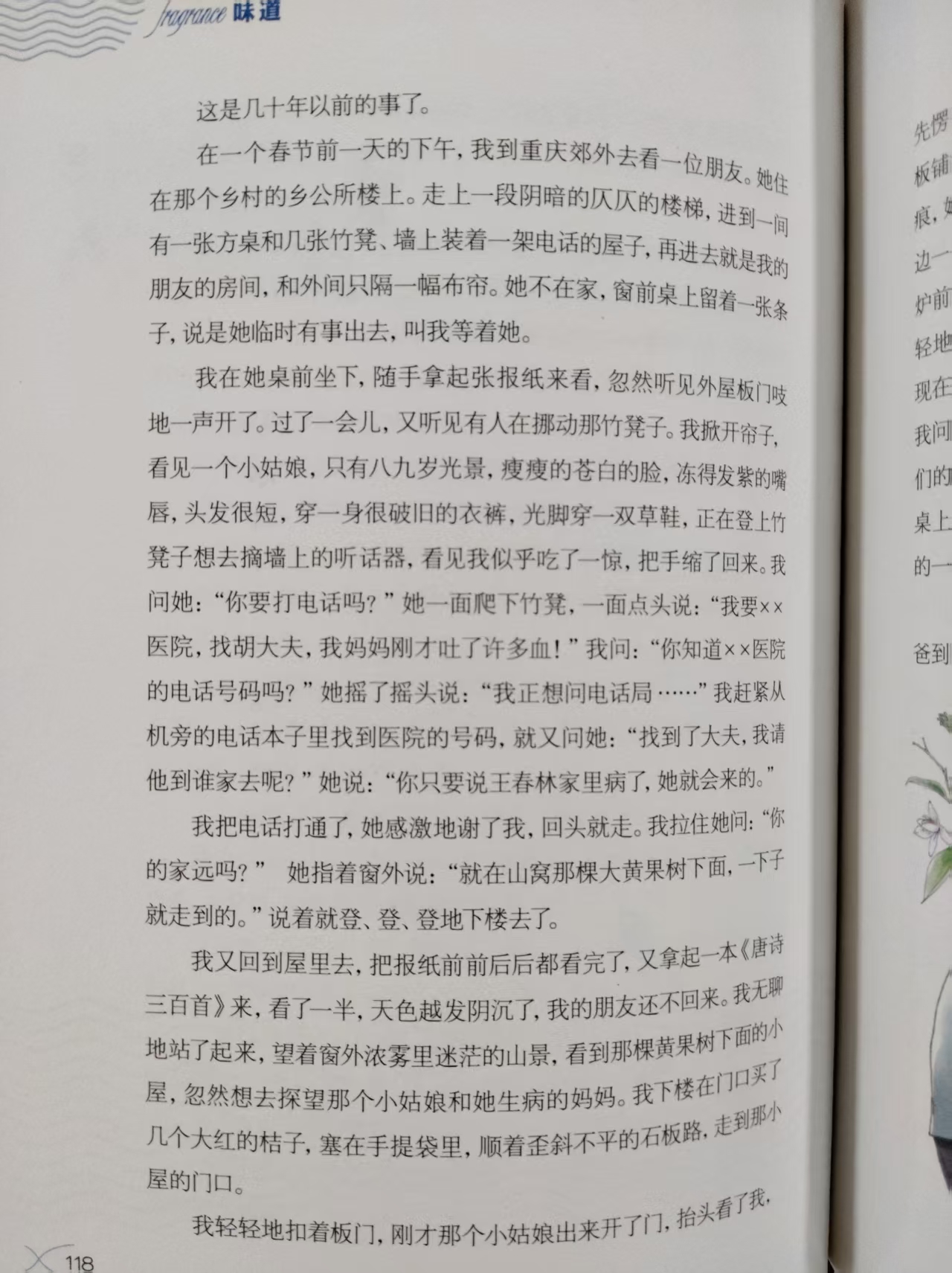

一个八九岁小姑娘的懂事,面对母亲咯血的危急,她没有哭闹;在潮湿阴冷的破屋里,她蹲在炉火边削桔子时,动作甚至带着一种专注的温柔。这种近乎冷漠的镇定,恰恰暴露了她早已习惯苦难。但当她用麻线把桔皮穿成小筐,放进蜡头做成灯时,那种近乎仪式感的认真,特别是她那双小手仔细按平桔皮褶皱的细节,又让我看见她内心深处对光的固执渴望。

这盏灯的光实在微弱,连山路都照不亮。可它之所以能成为经典意象,正因为那光不是来自蜡火,而是小姑娘用双手搓揉桔皮时,从指缝里透出的生命力。她给母亲的桔瓣要放在枕头边,给路人的灯却要挑得高高的,这种本能的分享欲,在那个动荡年代里显得尤为珍贵。当冰心老师离开时,看见那点桔黄的灯影在浓雾中晕开,犹如一颗不肯坠落的星。

冰心老师的文末留白耐人寻味,始终不知道小姑娘的结局,但坚信大家都会好,这种信念不是盲目的乐观,而是通过具体的人性光辉建立起来的。就像小桔灯的光虽然微弱,却足以让黑暗显出轮廓,让我们相信:在任何一个时代,只要还有人在破碎的生活里坚持传递温暖,希望就永远不会熄灭。

看完之后我又看了一遍,意识到我们这一代人或许从未真正经历过黑暗,但故事里那种在困境中依然为他人点灯的精神,恰恰是这个时代最稀缺的。当小姑娘把桔灯递给陌生人时,她其实是在说:“你看,我们还能制造光。”

冰心老师的《小桔灯》,通过平凡事件揭示深层哲理,这让我明白,那些在平凡生活中依然选择做灯的人,才是这个时代最珍贵的守夜者。就像这位不知名的小姑娘,她留给我们的从来不是一盏具体的灯,而是一种可能:当所有人都觉得光明理所当然时,依然记得黑暗需要被照亮!