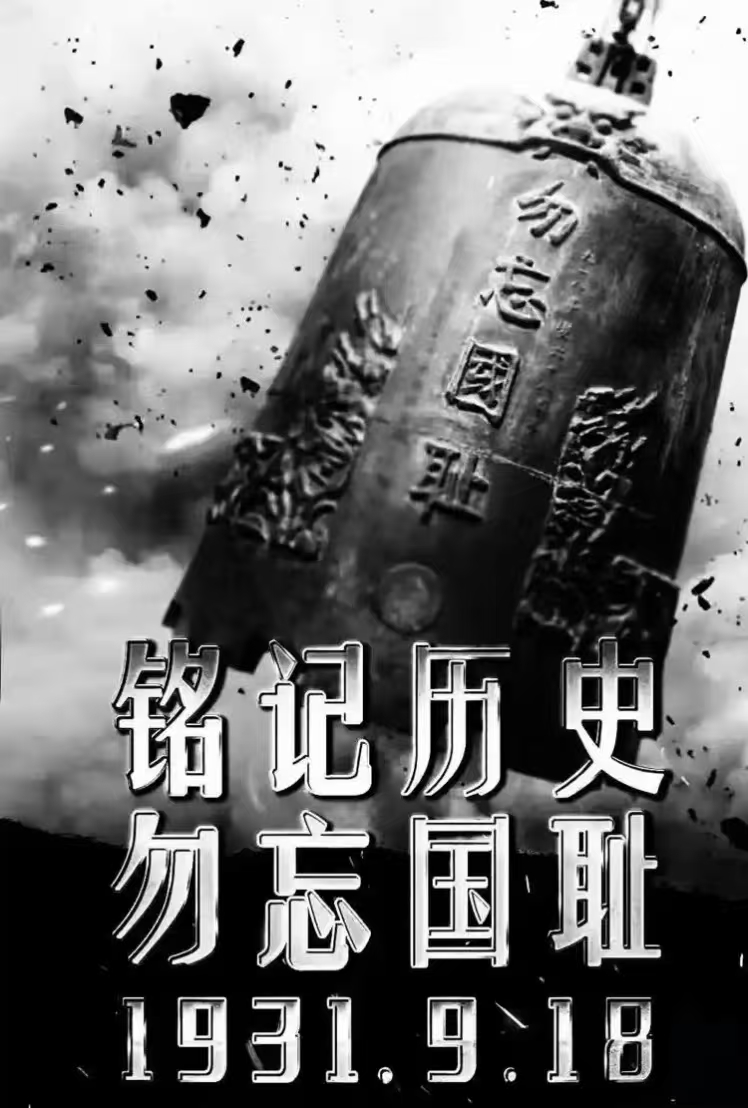

“民国”二十年九月十八日夜,沈阳城北柳条湖畔,轰然一响,震裂长空。倭寇关东军自毁南满铁路,反诬华军所为,遂以藉口攻北大营。未几时,东北军第七旅奉不抵抗之令,解甲宵循,沈阳城陷。未及两月,辽、吉、黑三省要邑相继沦丧,三千万黎民,顿罹劫难。此役世称九一八之变,诚近代华夏第一奇耻,亦倭寇全面侵华之肇端也。

自柳条湖至山河破碎,此役实蓄谋久矣。倭国内阁早于“民国”十六年(1927年)以《田中奏折》,公然宣称“欲征华夏,必先取满蒙”矣。至“民国”二十年(1931年)上岁,倭国关东军频于东北滋衅,每生事端,皆为全面侵华张本。是夜,倭寇炸柳条湖轨,炮轰北大营。东北军奉不抵抗之令,未作有效御敌,沈阳遂陷。继而倭寇用分进合击之术,连克东北要城,未及四月,辽、吉俱失,至“民国”二十一年(1932年)二月五日,黑水全境沦陷。更于同年三月一日,扶溥仪立伪满洲国,使东北沦为殖民地。

九一八事变后,白山黑水间,忠烈伟迹不可胜数。杨靖宇、赵尚志等将帅,率东北抗联,于绝境中恒以游击,重创倭寇。此等义军,与国军于长城、淞沪之役相为犄角,正合战略,共谱华夏御侮之壮歌。尤可称道者,虽国共两党时有龃龉,然当民族存亡之际,举国军民同仇敌忾,此实为克敌制胜之根基也。

自“民国”二十年九月十八日始,神州大地罹十四载兵燹,终以三千五百万生灵为殉,而克获全胜。此段青史昭示:落后必遭欺凌,退让焉得安宁。今岁九月十八日,警钟长鸣,非徒祭奠英魂,乃警醒来兹。观乎当下,寰宇风云诡谲,吾辈当以史为镜,寸土必争,誓卫山河一统。

今日乃乙巳年九月十八日,距柳条湖事变已九十四载矣。然爆炸之轰响、枪械之铮鸣、抗联之呼号,犹于青史回荡。此日非徒追思英烈,乃当三省:何以避前车之鉴?或存于代代抉择之间:耽于承平之虚妄,抑或持正守义?

值此肃穆怀崇之时,宜再拜史册。夫青史者,厚重典籍也,页页俱录前哲之勖勉与殉义。吾辈当以史为镜,感其磅礴之气;以志为戈,绍前烈之遗志。冀来裔长铭:华夏刚魄,实通今古之精魄;英灵炯鉴,照彻来日星汉!

徐淇昉谨撰

时为乙巳年七月廿七日

附录:

一、译文

九一八烽烟鉴

1931年9月18日夜,沈阳城北的柳条湖畔,一声巨响撕裂了东北的夜空。日本关东军自行炸毁南满铁路一段路轨,却反诬中国军队所为,以此为借口向沈阳北大营发起进攻。短短数小时内,东北军第七旅因执行不抵抗命令放弃阵地,沈阳城沦陷。此后二个月,辽宁、吉林、黑龙江三省主要城市相继失守,东北三千万同胞陷入深重苦难。这场被后世称为九一八事变的侵略,不仅是中国近代史上最惨痛的国耻之一,更是日本军国主义全面侵华的开端。

从柳条湖到山河破碎,这场侵略是蓄谋已久的。日本内阁早在1927年通过《田中奏折》,公然宣称“欲征服中国,必先征服满蒙”。1931年上半年,关东军在东北频繁制造事端,每一次挑衅都在为全面侵略铺路。当夜,日军在柳条湖引爆炸药,炮击北大营。面对装备精良的侵略者,东北军因不抵抗政策未组织有效抵抗,沈阳城迅速沦陷。此后,日军采用分进合击战术,相继攻陷东北主要城市,四个月内占领辽宁、吉林,至1932年2月5日控制黑龙江全境。后于1932年3月1日,扶植溥仪成立伪满洲国傀儡政权,将东北变为殖民地。

九一八事变后,东北大地涌现出无数可歌可泣的抗战事迹。杨靖宇、赵尚志等抗日将领率领的东北抗联,在极端艰苦的条件下坚持游击战争,给予日军沉重打击。这些英勇的抗日武装,与国民政府军队在长城、淞沪等地的抗战相呼应,在正面战场的抗战形成战略配合,共同书写了中华民族抵御外侮的悲壮史诗。值得注意的是,尽管当时国共两党存在分歧,但在民族大义面前,中国军民展现出的同仇敌忾精神,成为最终战胜日本侵略者的重要基础。

自1931年9月18日起,中国陷入长达14年的抗日战争,最终以伤亡约3500万人的巨大代价赢得胜利。这段历史告诉我们:落后就要挨打,妥协换不来和平。今天,当警报声在9月18日再次响起,我们不仅是在纪念逝去的先烈,更是在警示未来。当前,国际形势复杂多变,我们必须以史为鉴,坚决维护国家主权与领土完整。

今天是2025年九月十八日,距离事变已过去94年。但柳条湖的爆炸声、北大营的枪声、抗联战士的呐喊,依然回荡在历史的长河中。这一天,我们不仅要缅怀先烈,更要反思:如何避免重蹈覆辙?答案或许藏在每一代人的选择中——是沉溺于和平的幻象,还是以坚定的姿态守护正义?

在这个庄严肃穆与饱含敬意的特殊日子里,让我们再次向历史致敬。历史是一本厚重的书,每一页都写满了先辈们的奋斗与牺牲。我们应以史为镜,感受那份深沉的力量;我们当以志为剑,延续先辈们的梦想。让子孙后代永远记得:民族的血性,是穿越时空的火种;先烈的目光,是照亮未来的星辰!

徐淇昉

写于2025年9月18日

二、作者简介

徐淇昉

徐淇昉,男,汉族,1976年6月出生,籍贯为浙江嵊县(今嵊州市),“民国”官员徐士达之孙。他的祖父不仅政绩显著、清正廉洁,更是文采斐然,博通经籍。徐淇昉继承了他祖父的优良基因和天赋,且自幼对传统文化怀有浓厚的兴趣,深受其祖母丁梅兰的启蒙与教诲,更得其父亲徐荣生的悉心传授。在其深厚的家族历史背景与深厚的家族文化底蕴所熏陶之下,徐淇昉继承了家族优良的文化传统,寄文学之志,笔耕不辍。