郑樟瑞——跨越50年的诚信

一个人的信用,是比黄金还贵重的东西,无法用金钱衡量,是花多少钱也买不来的。在我有生之年,能够用自己的积蓄把这笔债还清,我觉得心安理得。——郑樟瑞

50年前,俞玉兔用30元钱为郑樟瑞雪中送炭;50年后,郑樟瑞连本带息地将3000元钱还给俞玉兔。但俞玉兔只肯收当初借走的30元钱,在郑樟瑞的一再坚持下,才收下了这笔饱含50年情谊的钱……

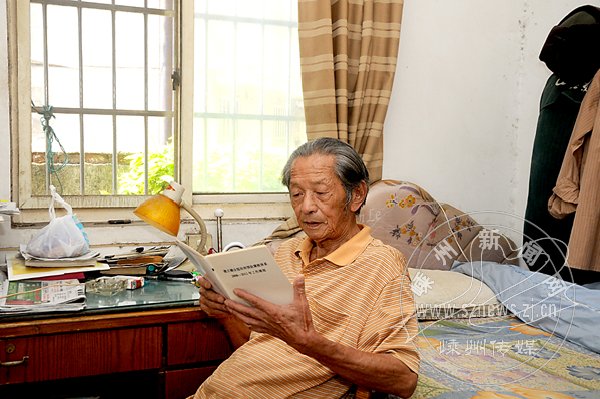

在市区儿童公园边的一套住宅房里,我们见到了81岁的郑樟瑞老人,他没有退休工资,生活全靠儿子照料,居住的环境也极其简单。然而就是这位最普通不过的老人,却用50年的坚守实践了“做人要守信用”这句话的内涵。

50年前的那段故事在郑樟瑞老人清晰的回忆里:上世纪50年代,郑樟瑞在甘霖镇马塘村的一所小学做一些日常管理工作,比郑樟瑞小3岁的俞玉兔当时是村里的小学老师。因为工作关系,两人成了好朋友。

郑樟瑞出身贫寒,家里生活十分艰苦,1959年春天,为了响应国家去宁夏支边的号召,也为了改善家庭境况,郑樟瑞决定去宁夏支持边疆建设。然而家境困难的他,却因路费问题而犯难了。得知他的情况后,俞玉兔几乎拿出了全部的积蓄,借给了他30元钱,用于路费之用。

到宁夏后,因为种种原因,郑樟瑞没有停留多久就回到了老家。此后的几十年里,郑樟瑞生活一直过得很清苦,没有机会偿还债务,也没有主动和俞玉兔联系,但他心里一直记挂着这笔债。他说:“没有还清这笔钱,总觉得没脸去见老朋友。”

前几年,在儿子的照顾下,郑樟瑞的生活才渐渐有了起色。当他打听到俞玉兔一家住在甘霖镇东山村的消息后,就下定了决心:有生之年一定要偿还这笔债务。

为了还债,郑樟瑞平时舍不得吃用,每个月都节省一点生活费,一直积攒到去年,刚好凑齐3000元钱,就赶紧到银行寄出了这笔特殊的汇款。

钱寄出后,压在郑樟瑞心头半个世纪的石头也落了地。他只有一个念头,就是想见见多年未见的老朋友。

2009年10月11日下午,79岁的郑樟瑞老人坐车从市区来到了甘霖镇东山村,出现在76岁的俞玉兔家。历经半个世纪之后,两位当年风华正茂的年轻人,都已是白发苍苍的老人。俞玉兔坚持要把多余的钱还给郑樟瑞: “当年,我只是尽自己的能力帮了你一把,能够帮助到你,我很高兴。现在你寄来3000元,我只能收30元。”后来,在郑樟瑞的一再坚持下,俞玉兔才收下了这笔饱含50年情谊的钱。

郑樟瑞动情地说:“当时,如果不是俞玉兔借钱给我,我根本去不了宁夏。我的生活虽然不富裕,但我知道,做人最重要的就是‘诚信’二字。”