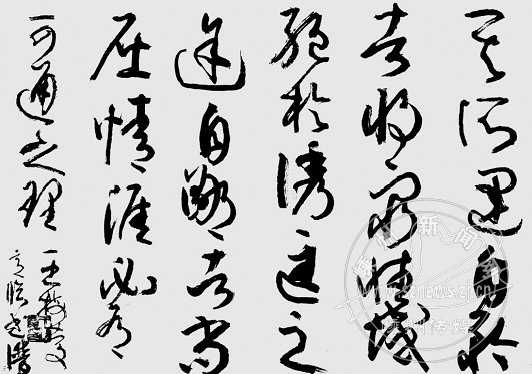

王梅庆书法局部

我一直认为,真正的书法创作应该是共性和个性的完美结合。共性植根于传统,所以学书的第一步,必须从古人那里吸取养料。这份养料的吸收,必须通过临写大量的前人法帖来实现。而个性的形成,则来自于作者在长期的书写过程中,根据自己的审美喜好,进行取舍改造,积累起来的对书法线条、结体以至于章法的二度创造。并且这样的创造又不失审美,合乎法度。我想,这一点,用在哪一门艺术学习上都应该是合规中辙,书法也理应如此,它才是书法艺术生命和价值所在。只有做到这样,才能称得上真正意义上的书法家。可眼下,这样的书法家不多,而王梅庆先生可谓是难得的一个。

王梅庆先生于书法不仅有先天的禀赋,更有几十年的实修。他浸淫墨海,临池不辍,诸体兼擅,尤以行草书见长。他的行草书以帖为面,以碑为骨,刚柔兼济,又个性鲜明。

王梅庆先生的行草书取法二王,着力孙过庭,根汲南帖,又涉猎北碑。他能从帖上取神取韵,又能从碑上取骨取力,传统功力深厚。它的书法,在立足传统的基础上,又能力避时风,追求个性,写出自我本真,形成自家面貌,可谓师古不泥,汲古出新,很是可喜。

我觉得,今天许多人对真、行、草诸体运笔的理解,走的多是苏氏路线:“真如立、行如行、草如走”,所以现在我们常见的行草作品,多以抒情写意、感性发挥见长。而王老的行草作品,跟常人有一个明显的不同,那就是他能在感性上做减法,在理性上做加法。他通过书写速度上的减速,来实现线条、结体上的提质,能让自己更有把握地追摹心中之象,这一点,我冠它一个名字,叫“草书楷写”。这也是他对行草书创作的一次大胆尝试。

草书楷写,易为滞板。如何化解这对矛盾?王老自有其化解之策:静在线条,动在结字。欣赏他的草书作品,线条爽净有力,使转圆润自然,还间杂一些似断非断的笔意,让人叫绝。我想这些,是他让草书线条“静”下来才有的效果,是那些“草如走”者们很难实现的。再看他的结字,俯仰顾盼,腾挪错落,恍如游龙戏海,长空雁阵,摇曳生姿。这线条一静,便少了浮、滑、弱的通病;这结字一动,又多了灵、巧、活的意趣,这一静一动,一增一补,融入行草作品,可谓是恰到好处,面貌顿开。读他的作品,也让人感觉什么叫不激不厉而风规自远。

他的草书作品,还善于利用线条粗细聚散的技法,形成作品跌宕起伏的节奏变化,以增强艺术感染力,我想这也是可圈可点之处。

王老先生在数十年的笔墨实践中,还练就了一套娴熟、稳定的,对书法线条、结体、章法的整体把握能力,所以信手写来即成品,随意生发便有神,也因此,他的笔墨功夫,也让了解他的不少书法家们钦佩。

我想,他之所以能在书法这块田地里耕耘,出如此好收成,除了天资聪颖又临池不辍外,更离不开文化的补益。有人说书法是技术的,也是文化的,我赞同此说。王先生平生喜好传统文化,当过多年的高中语文老师,在弄墨之余,还能作文吟诗,写词撰联,也算是一个在本地有较高知名度的文化人。这些都是其次,我们还看到文化在他身上表现出来的是澹名泊利、不事张扬,不急不躁、安贫乐道的学者形象。书法和文化在他身上相得益彰,互为滋养,才形成了今天王梅庆书法的大家气象,我想此说应该不为过吧。