月冷似刀,夜凉似水。李煜的诗,从来不是墨写的,而是用血泪刻在历史骨骼上的伤痕。千年后重读这首《虞美人·春花秋月何时了》,我们触摸到的不是文字,而是一个王朝最后的朱砂泪,一个帝王破碎的灵魂。

他生在锦绣堆里,长在笙歌中。金陵的宫墙太高,挡住了他望向真实世界的目光。那些年,他填的词太美,美得让人忘记北方正在集结的铁骑。他精通音律,能辨出琴弦最细微的颤动,却听不见历史车轮碾过时的轰鸣。他懂得每一种花的香气,却嗅不到硝烟的气息。

亡国的那一刻来得太突然。当宋军的铁蹄踏碎金陵的晨梦时,他还在填一阕新词。城破那日,宫娥的哭声与焚书的青烟一起升上天空,而他只是静静地站着,看着自己三十九年的人生在火光中化为灰烬。

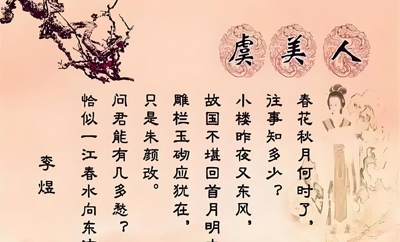

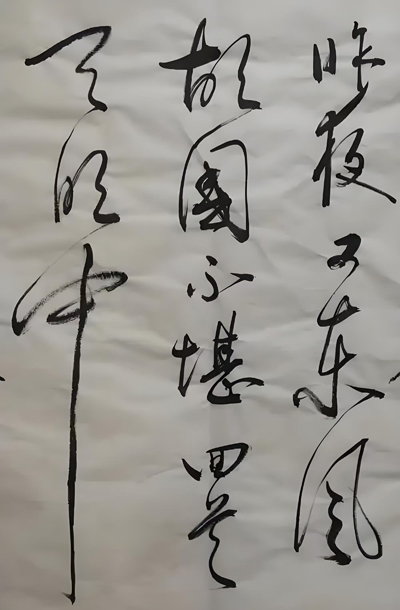

七夕这日,当生辰的红烛遇上故国的明月,他终于写下了那首千古绝唱《虞美人·春花秋月何时了》:“春花秋月何时了,往事知多少?小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”。

这哪里是在写愁?分明是在写一个王朝的挽歌,一个帝王的绝命书。那些他亲手抚摸过的栏杆台阶,如今正被陌生的脚步践踏;那些朝夕相对的宫人,已不知流落何方。这愁,比长江更长,比黄河更深,需用汴河三百里漕船载量,要以大相国寺的晨钟暮鼓称重,是一个失去一切的灵魂最后的哀鸣。

正是这首词里的那二句“故国不堪回首月明中,雕栏玉砌应犹在”,触怒了宋太宗赵光义。就在七夕当晚,他被赐毒酒身亡。毒发之时,他看见自己的一生在眼前闪回——五岁识字,七岁习诗,二十五岁登基的君王,三十九岁亡国的囚徒。最后的意识里,是江南的烟雨,是金陵的春水,是再也回不去的家国山河!

千年过去,秦淮河的水依然流淌,金陵的月色依旧清朗。唯有那首《虞美人·春花秋月何时了》,还在诉说着一个永远的遗憾:为什么最柔软的诗人,偏偏生在最残酷的帝王家?为什么最敏感的心灵,偏偏要承受最沉重的国殇?

多么唯美的诗啊,又是多么悲凉的字句。李煜,这位错生在帝王家的诗人,用他的血泪为我们留下了最动人的词章。当我再次吟诵“春花秋月何时了,往事知多少?”时,我仿佛看见那个在小楼独坐的身影,在月光下书写着他永恒的哀愁。

李煜啊,如果你不是一个帝王,那绝对是个杰出的诗人!在花前月下,与娇妻吟诗作赋,和美妾抚弦安歌,醉心于墨香词韵,而非江山权谋。你本该是江南烟雨里的一介风流才子,执笔写尽人间风月,而非在铁蹄踏破宫门时,以血泪书写亡国之痛。你的词,本该是温柔乡里的缠绵低语,而非囚窗下的泣血绝唱。可惜啊,朝代变迁,命运弄人,你生在帝王家,却长了一颗诗人的心。你的笔,终究不只是书写春花秋月,而是蘸着故国的血,写下了千古的哀愁。

千年之后,我们仍能听见你的叹息——那一声“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,是诗人对命运的叩问,也是历史对错位的悲叹……

附录:作者简介

徐淇昉

(作者)徐淇昉,男,汉族,1976年6月出生,籍贯为浙江嵊县(今嵊州市),民国官员徐士达之孙。他的祖父徐士达,不仅政绩显著、清正廉洁,更是文采斐然,博通经籍。徐淇昉继承了他祖父的优良基因和天赋,且自幼对传统文化怀有浓厚的兴趣,深受其祖母丁梅兰的启蒙与教诲,更得其父亲徐荣生的悉心传授。在其深厚的家族历史背景与深厚的家族文化底蕴所熏陶之下,徐淇昉继承了家族优良的文化传统,寄文学之志,笔耕不辍。