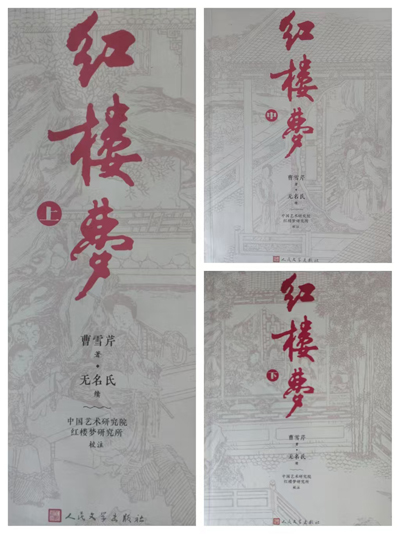

昨晚,我再次翻开《红楼梦》,让氤氲的文墨浸润疲惫的心灵。在曹雪芹先生笔下的文字丛林里,总藏着令人在喧嚣中觅得宁静的力量。老家书柜里那本泛黄的《红楼梦》,我已多次翻阅,但不曾带过来,在这里重新买了一套,能让我在闲暇时光里随时重温经典,在字里行间触摸那些历久弥新的悲欢。

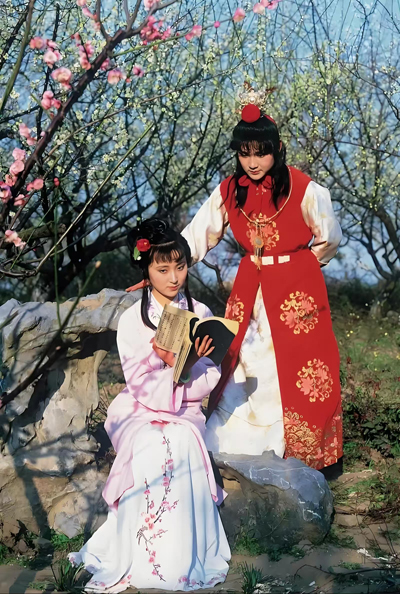

《红楼梦》一书,以四大家族的兴衰为幕,铺开一幅封建社会的全景画卷。书中不仅写尽钟鸣鼎食之家的奢华,更暗藏了“好一似食尽鸟投林,落了片白茫茫大地真干净”的苍凉预言。书中最令我心弛神往的,莫过于林黛玉这个葬花人的悲剧人物。颦儿两弯似蹙非蹙罥烟眉,一双似喜非喜含情目,在大观园中,她是以才情为骨,以痴情为魂的绛珠仙草。而她的一生,却似那飘零的花瓣,在爱情与命运的漩涡中辗转,最终以葬花为结局,留下无尽的唏嘘。

在这盛衰交错的叙事里,曹雪芹先生以神来之笔,塑造了个个鲜活的生命。而林黛玉,恰似那从太虚幻境飘落尘世的仙株,以她清绝的才情与凄美的命运,成为全书最动人的悲音。这位姑苏林家的小女儿,六岁丧母,十二岁失怙,千里迢迢进贾府投靠外祖母,其才情与风姿,无不藏着冰雪聪明的气韵。然而她的命运,从一开始就被笼罩在悲剧的阴影之下,那根花名签上题着的“风露清愁”,与太虚幻境判词“玉带林中挂”遥相呼应,早已预言了所有眼泪的来处与归途。

林黛玉之才,不亚于书中之常人,实为冠绝大观园。在第五回《游幻境指迷十二钗 饮仙醪曲演红楼梦》中,贾宝玉梦游太虚幻境,看到的正册判词“堪怜咏絮才”,便道尽林黛玉的才情出众,以谢道韫比之。那一年桃花社重开,林黛玉一展诗才,信手写下半阙《桃花行》:“一声杜宇春归尽,寂寞帘栊空月痕”意境凄美,令众人惊叹不已。

林黛玉不仅诗才斐然,在教香菱学诗一节,更是展现出她深厚的文学素养。在我看来,她以“起承转合”为纲,以“王维、杜甫、李白”为灯,引领香菱踏入诗词的瑰丽世界。“若是有了奇句,连平仄虚实不对都使得”,这般见解,独出机杼,非胸中丘壑者不能道。她对香菱的指导,打破了“女子无才便是德”的枷锁,暗含对封建礼教的反抗。可见林黛玉之才,不仅是天赋异禀,更有着自己独到的思考和深厚的底蕴。

林黛玉与贾宝玉的爱情,是《红楼梦》中最动人的篇章,却也最令人心痛。他俩前世因缘今世续,可在这封建大家族里,却显得那么不合时宜。贾宝玉有金玉良缘,而林黛玉终是镜花水月。到后来,听闻贾宝玉娶亲的消息,她焚稿断痴情,走完了人生路。“焚稿断痴情”这一回,她烧掉的是与宝玉往来的诗帕和诗稿,也烧尽了心中所有的希望。那题有“横也丝来竖也丝”的旧帕,承载着两人精神世界的全部默契,林黛玉烧毁的不仅是诗帕,更是她与宝玉的“木石前盟”见证。可叹那葬花之人,最终也如花般凋零,留下一片痴情,化作满纸辛酸泪。

在第二十七回《滴翠亭杨妃戏彩蝶 埋香冢飞燕泣残红》,林黛玉吟唱着《葬花吟》,将落花掩埋,恰似对自己命运的注解。“侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁”。这诗中的悲凉,是对自己生命终将如花凋零的预感。她的生命,就像她葬的那片片花瓣,短暂而芬芳,终归于尘土。

林黛玉的一生,是才情为笔写就的诗,是痴情为种开出的花,却在命运的摧残下,归于尘埃。从“手把花锄出绣帘”的自我怜惜,到“撂在火上”的决绝焚毁,最终“泪尽而逝”的生命完结,完成绛珠仙子“以泪还债”的宿命闭环。她留给我们的,不仅是对那个时代的哀叹,更是对真性情的永恒呼唤。正如书中那句“满纸荒唐言,一把辛酸泪”,那葬花人最终也化作一抔净土,唯有她的痴情与才情,在时光长河中永不凋零……

嗟乎!黛玉灵心慧质,生于宦门而孤,栖于贾府而戚。初入贾府,与宝玉缔结木石前盟,孰料金锁良缘横亘其间,竟使还泪债尽。宝玉痴顽,黛玉颖悟,二人灵犀相通,然终难逃礼教之锢。焚稿断痴,葬花泣泪,皆绛珠前缘既尽、尘劫已满之兆也。观其《葬花吟》云:“侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?”非独惜落红,实乃悲己身也。姻缘谶语,木石成空,纵是灵玉通灵,不敌金玉良缘。

呜呼!良缘既误,痴心难诉。黛玉以泪为墨,以魂为笔,撰尽世间离恨。葬花,实乃葬己;焚稿,实乃焚魂。今读《红楼梦》,犹见“一朝春尽红颜老,花落人亡两不知”之景,倩影凄然,令人扼腕。苍穹弄人,空付痴泪。独持花锄,葬尽残红,岂非“千红一哭,万艳同悲”者欤?

徐淇昉書

時為乙巳年闰六月十五日

附录:作者简介

徐淇昉,男,汉族,1976年6月出生,籍贯为浙江嵊县(今嵊州市),民国官员徐士达之孙。他的祖父徐士达,不仅政绩显著、清正廉洁,更是文采斐然,博通经籍。徐淇昉继承了他祖父的优良基因和天赋,且自幼对传统文化怀有浓厚的兴趣,深受其祖母丁梅兰的启蒙与教诲,更得其父亲徐荣生的悉心传授。在其深厚的家族历史背景与深厚的家族文化底蕴所熏陶之下,徐淇昉继承了家族优良的文化传统,寄文学之志,笔耕不辍。