小时候读朱自清的《背影》,并无特别感触,只道是一篇平常的散文。文中没有华丽精湛的句子,唯独对朱自清的父亲在月台买橘子的情节留有印象,也因此记住了书中的那个背影。在朱自清的笔下,他父亲戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂和深青布棉袍,有着肥胖的身形。这些文字让我从小就清晰记得,不仅是对民国时期的衣装穿着形成了具象的记忆图谱,更是出于对父亲的崇敬。以至于后来我每次听到“背影”之语、每次看到《背影》之书,都会联想起我的父亲。

今天,我在老家的书柜里抽出一本《朱自清散文集》。其实这本书在我最近三年中已看过数次,但每次翻阅都读不腻。他那质朴的文字虽本色自然,却写出了情致;叙事平淡,却直抒胸臆。翻到《背影》这一篇,细细品读,这短短四页间,蕴藏着深厚的父爱。尤为文中朱自清竟然四次落泪,读来令人动容。

第一次流泪是在文章开头,当朱自清回到家中,看到满院狼藉的景象,想起他的祖母,不禁簌簌地流下眼泪。这是因家业凋零、祖母去世而流下了伤心的泪。

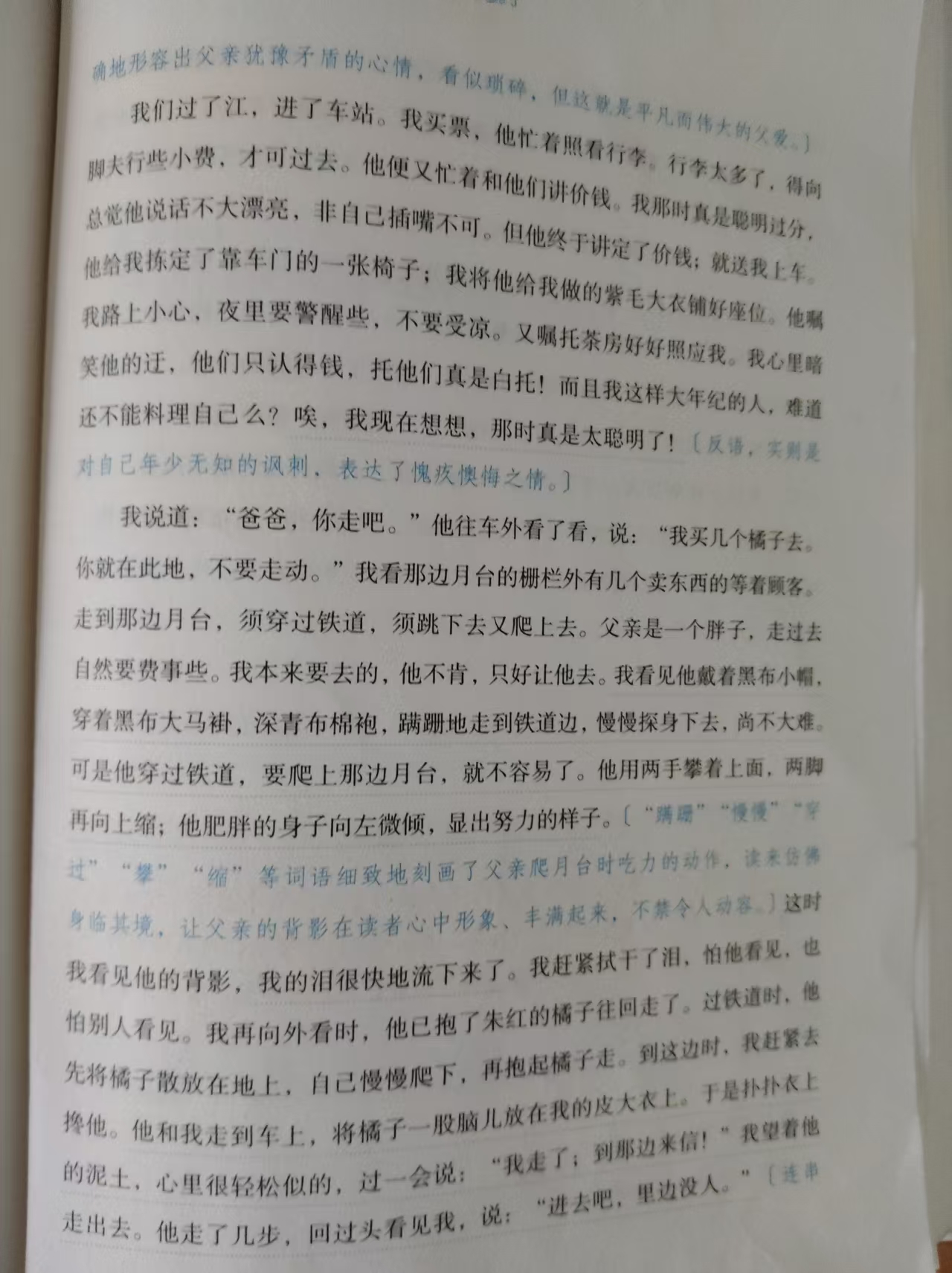

第二次流泪是在朱自清他父亲买橘子的场景,我想这大概是每个读者都为之动容的部分。尽管朱自清当时已是二十岁的青年,去北京也有两三次了,但他父亲还是不放心,执意要亲自送他上车,并穿过铁道爬上月台上买橘子。他目睹父亲肥胖的身躯蹒跚着走过铁道、探下身去、爬上月台,这个背影让他再次泪目。而作为读者我,看到这段描写,心中也不免为之触动。

第三次的流泪,是因为朱自清对他父亲的叮咛而落泪。他父亲将买来的橘子放在他的皮大衣上,虽然来回爬上月台很吃力,但却装作很轻松,一句“我走了,到那边来信!”朱自清心里满是感怀,然而他父亲似乎还是不放心,走了几步之后,又再回头叮嘱道:“进去吧,里面没人。”简单的话语里,藏着父亲对儿子的无限深情。他看着父亲的背影在人群中渐渐消失,眼泪再次夺眶而出。

第四次流泪是在文章结尾,也是让我百感交集之处。朱自清与他父亲车站一别,已两年未见,他的父亲惦记着他和他的儿子。当他父亲来信说“大约大去之期不远矣”时,他不禁潸然泪下,仿佛又看见那个熟悉的背影,心里想着不知何时才能相见。不得不感慨,父疼子,由心也,而子感父恩,由衷也。

《背影》一文,不加修饰之语,却力透纸背。文中从他父亲火车站送行、买橘子这样一个看似寻常的情节入手,却写成了千古名篇。究其写作之笔,并无特殊华丽的辞藻,亦无任何修辞手法,只是平实地叙事。但正是这种朴实无华的文字,透露出朱自清的父亲对他的关爱与牵挂,和朱自清对他父亲的感恩与惦念,同时,也反映了那个民国时期在家道中落的背景下,生计维艰而致父子分开两地的原因,让朱自清写下了这篇感人至深的散文。

朱自清的这篇散文最感人之处,在于它表现了父子之间与生俱来的关爱和感念。他在文中如实写下了四次流泪,每一次都饱含着复杂的情感:有伤心,有感激,有不舍,有内疚。但不管何种感念,每一滴泪,都是朱自清对他父亲深深的惦念,因为,那月台上买橘子的一身背影,早已成了他一生中记忆的背影。

今日重读《背影》,心中的感慨如潮水般涌来。朱自清用最朴实的文字刻画的那个蹒跚的背影,早已超越了文学意象的范畴,成为华人心中父爱的永恒符号。当我读到“等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了”时,突然哽咽的我终于明白:那些曾经被我视为理所当然的付出,是父亲他用一生的光阴默默堆砌父爱的长城,而当这道背影转过身去,便化作泰山文脉般的永恒守望。唉,我尊敬的父亲,您用沉默的背影,却为我筑起了最巍峨的山峦!