“转瞬冬寒,灾民嗷嗷,亟待赈济。素仰贵社仁风高义,恫瘝在抱。据呈前情,用呼庚癸,务乞慨赐巨款,或惠棉衣,庶万余灾黎得免冻馁。嘉拜鸿赐,岂有涯涘,临电翘企,盼先示复。孝丰县县长徐士达叩宥印。”这是一篇来自于民国二十三年十月二日申报中《各团体·筹赈各属旱灾》的报道,由时任孝丰县(今浙江安吉)县长徐士达向湖社请求赈济旱灾而上书的文章,文中谦恭诚恳,辞严义正,全文226个字,言简意赅,字字为民,彰显出徐士达他执政为民的宗旨和心系百姓的情怀。

徐士达(1888年4月8日–1941年11月26日)谱名徐先得,字月亭,号士达(辛亥革命时以其号士达为名),浙江嵊县东乡潇溪(今浙江省嵊州市下王镇小溪村)人,民国官员。早年曾参加辛亥革命,毕业于浙江公立法政专门学校别科,曾在浙江杭州、临安、义乌、金华、兰溪、绍兴、黄岩、长兴、海宁、新登(今浙江富阳)、孝丰(今浙江安吉)以及重庆等地任职,有政绩,且事迹鲜为人知。历任浙江省会警察局科员、临安警察局警长、杭县地检察厅帮办检察官、义务禁烟委员、金华道尹公署科员、兰溪承审员、绍兴承审员、黄岩承审员、长兴承审员,海宁县县长、浙江省民政厅第一科科员、杭县县政府科长兼浙江省财政厅稽察员、浙江省财政厅稽察主任、浙江省第二区营业税征收局局长、浙江省财政厅第三科科长、新登县县长、孝丰县县长,直至后来在浙江省政府铨叙处与重庆国民政府工作。

回顾九十年前,徐士达任孝丰县县长(1933年8月~1936年12月),孝丰县在1934年夏季至秋季遭遇重大旱灾,他亲入山区了解民众灾情之后,一边向湖社发电求赈,希望紧急筹集救援物资和资金,以解燃眉之急;一边又向省政府汇报情况,争取省政府的支持和指导等举措。作为一个地方官员,面对此次旱灾之广,他深入调查、积极求援、审时度势,充分的展现了他关心灾民的深切情怀和为官一任的使命感。

从徐士达的这篇文章中,可以深刻感受到他内心的忧虑与急切。面对孝丰县山多田少、人口稠密且遭遇严重旱灾的困境,他体恤民情,深知民食匮乏、灾情惨重之情形。在文章中,他以恳切的言辞呼吁上海湖社能够伸出援手,拨赈救济,以解救万千灾民于水火之中。字里行间,透露出徐士达对灾民的深切同情和对救灾工作的高度重视,展现了他作为一方父母官的担当与责任。

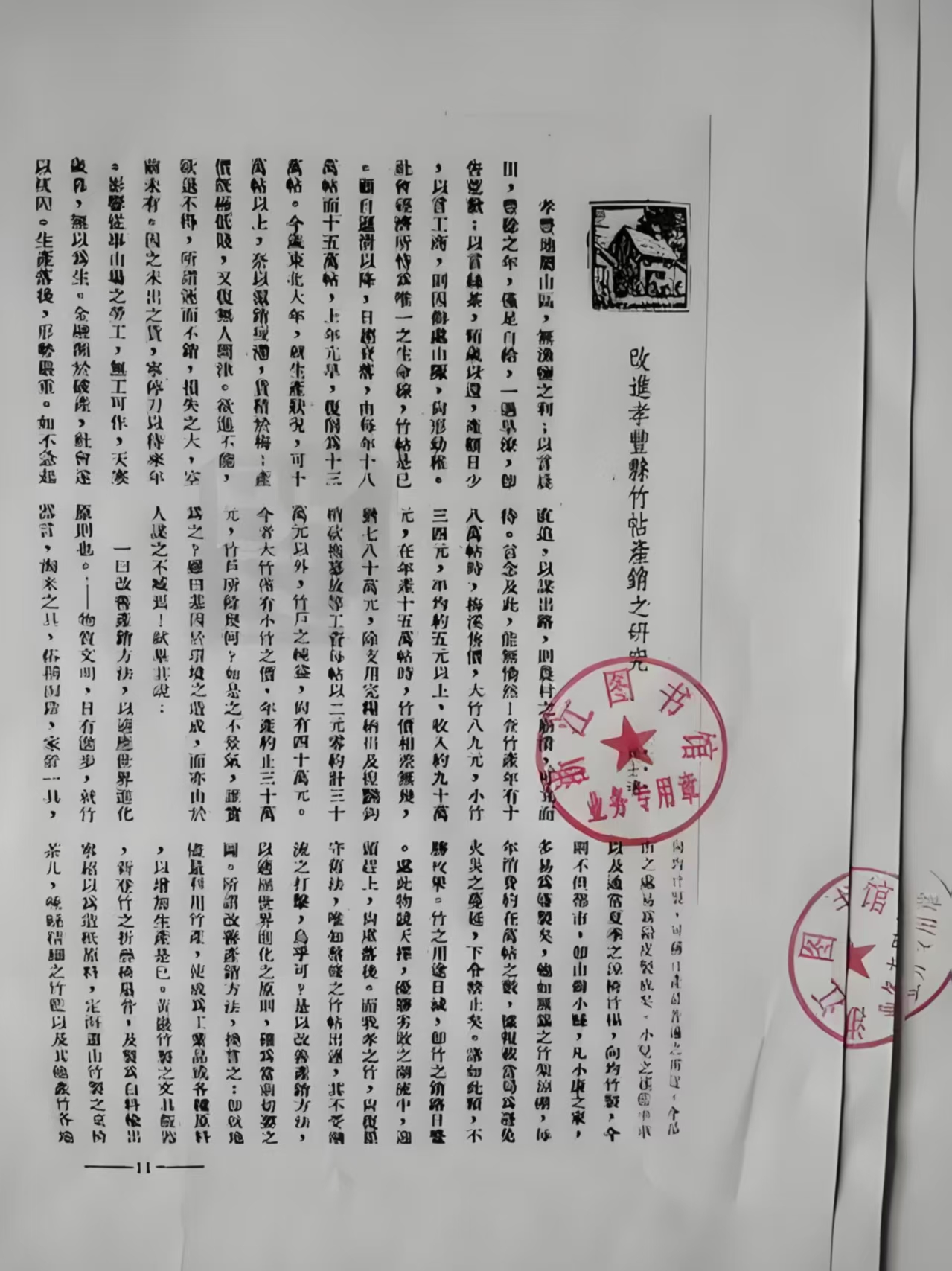

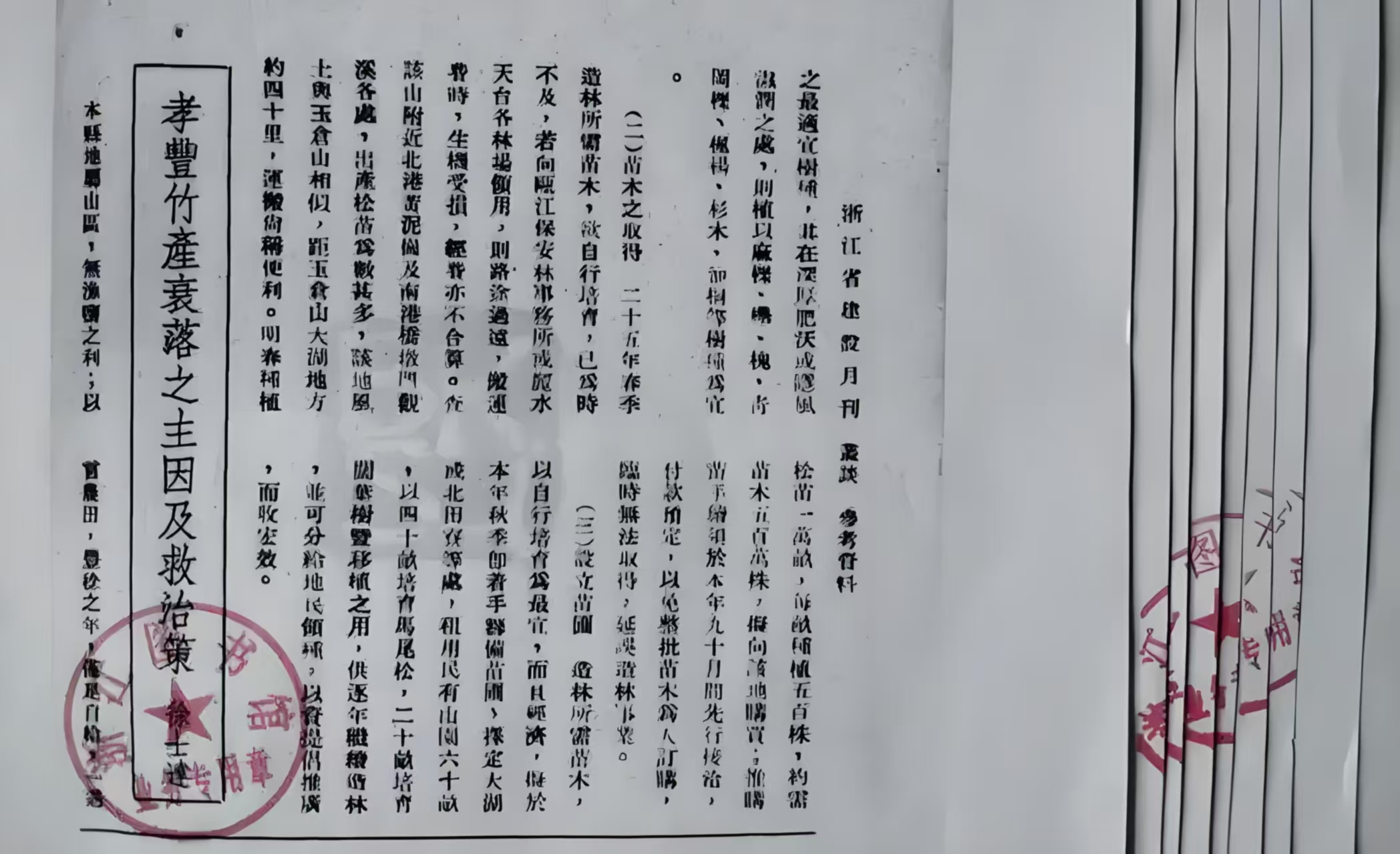

“孝丰社会经济所恃为唯一之生命线,竹帖是已。自逊清以降,日趋衰落”,……“虽曰基因于环境之造成,亦由于人谋之不臧焉”。……纵观徐士达的《改进孝丰县竹帖产销之研究》《孝丰竹产衰落之主因及救治策》的两篇论文,充分说明,竹产业在孝丰地区早已具有深厚的文化底蕴和历史积淀。竹产业的发展不仅关乎经济民生,更与当地的文化认同和价值观紧密相连。因此,在救治竹产业的过程中,尚需注重文化层面的保护和传承。通过成立林业合作社等方式,加强竹户之间的团结和互助,有助于形成共同的文化认同和价值观,促进竹产业的可持续发展。

竹产业作为孝丰地区的经济支柱,其兴衰直接关系到当地百姓的生计。文章中分析的“产销方法落后”“运销市场被沪商操纵垄断”等问题,直接导致了竹产业的衰落。因此,提出的“严密竹户组织,调整保护产销机构,设立林业合作社”等救治策,旨在通过优化产销结构、打破市场垄断、提高生产效率等方式,促进竹产业的经济发展。这些措施的实施,有助于恢复竹产业的活力,提升当地的经济收入。

徐士达的两篇论文在研究竹贴产销、找出主因、救治策略和实施路径等方面,都展现出了谋划致富的创新性。这些创新性不仅有助于深入理解和解决孝丰竹产业面临的问题,也为其他的产业发展提供了有益的借鉴和启示;推行有效的竹产业救治措施,更为孝丰县的振兴竹产业而带动的经济发展作出了重大贡献。

丁梅兰(1912年5月26日–1998年2月19日),徐士达的小妾。丁梅兰在世时,曾对她孙子徐淇昉讲述他祖父的祖上开米粮商店,家境颇丰,徐淇昉祖父自幼勤奋好学,博通经籍,曾参加辛亥革命,后以其号士达为名。她也常常对徐淇昉讲起民国时期的政治、军事、经济、文化、民生、风俗上的许多情况,包括他祖父在官场上和生活上的一些经历。

丁梅兰曾向徐淇昉清晰地讲述他祖父在孝丰县平定匪患的事情,以前的孝丰县强盗猖獗,肆意掠夺百姓财物,有个叫刘中全的强盗头目,为非作歹,其拳脚功夫和攀爬竹子本领甚是高超,心术不正的他凭借这些本领,常常夜间轻松地爬上百姓居宅盗窃。后来,投靠他的人越来越多,盘踞在一个大竹山上,这些匪徒趁夜间肆意盗抢,渐渐的恶势愈来愈烈,刘中全甚至还搞到了一把驳壳枪。久而久之,俨然成了地方上一个很大的匪帮势力,且其落脚点,上山进攻易被发现,一时之间擒获土匪实属困难,而采取火攻逼其下山投降,又恐烧毁百姓的大片山林竹园。

所谓“擒贼先擒王”,想要平定这帮土匪,必须要抓住这个刘中全才能彻底瓦解整个匪窝,为了不再让刘中全等人卷土重来,还需想个周全之策,才能有效根除此患,徐士达在到任之时了解到此事后,早已心中有了方案。没过多久,采取一番清理打击的行动,逼退匪徒逃回山中,然后派人围住此山,断其下山的出路。等过了很多天故意撤回,让刘中全等人放松警惕,在一处必经之路周密的设下埋伏。果不其然,这些天的辛苦坚守终于抓住了刘中全,也顺利的缴获了他那把驳壳枪。以刘中全多年的罪行,完全是可判以死罪,但恐一旦处理,其爪牙甚多,必有第二个“刘中全”冒出来。于是劝他改过自新,不要以身试法,如若再犯,必处死刑。刘中全保证今后不再做其土匪,也称回去立即解散匪帮,从此不再惊扰百姓,徐士达这一次就先放了他回去。

不久,果然没出徐士达所料,土匪又在夜间出来重操旧业,于是,徐士达决定在一家颇有名气的当铺作诱饵,且故意放出风声,称当铺掌柜一家暂回老家,由伙计一人代为管店守库。几天后的半夜里,再次抓住了刘中全以及他的喽啰。此时,刘中全心想此次落网,纵然不是刀下之人也成阶下之囚,然而,数日之后,在押解至刑场时,徐士达拿着提法使司的文书到来,并对刘中全说,你也是父母之子,又是为人之父,而你犯下的罪行,既愧对于你父母,也有愧于你子女,今天处决了你,你父母就没有了儿子,你的子女也就没有了父亲,今天不处决你,你能回头是岸吗?此时的刘中全终于被徐士达的宽容和恩德彻底感化了,猛然醒悟自己的罪孽深重,跪地流涕,恳求若有重生机会,此次真的解散匪帮,从此改邪归正。徐士达看到此时的刘中全已“放下屠刀”,浪子回头,就亲自解开他枷锁,令其弃恶从善,重新做人。

徐士达以巧妙的智谋,也综合考虑孝丰县的除匪之根本,出此胆大心细的计策,根治匪帮,百姓回归了安宁的生活,最终平定了这座竹乡之城的盗抢之乱,为孝丰县的稳定和发展奠定了基础。

丁梅兰对她孙子徐淇昉也曾讲起,在民国25年(1936年)12月,徐士达调任浙江省政府铨叙处工作,在即将离开孝丰县城门口的时候,很多很多的老百姓都跪地拦住了徐士达的马车,恳求徐县长不要调走,因为徐县长在老百姓的心中是一位清正的县官,孝丰子民也永远记得徐县长的恩情。此时此刻,改恶从善的刘中全也跪地拦住马车,拜谢徐县长的不斩之恩。看着百姓们一直不愿让开路,徐士达即下马车,一一扶起他们,语重心长的说,自然有人来替任我的,相信也是一样的爱民如子,我虽然人离开了孝丰,但我的心还会留在这片充满希望的地方!

前人载树,后人乘凉,90年的坚守不渝,延续了当年徐士达为孝丰竹业谋求出路的理念,如今也以“生态立县”被赞誉为“美丽安吉”。当年为民请命的灾区,今天已是生机勃勃,曾经著书立说的竹产业,而今依然是遐迩闻名,而昔年平定匪患的县城,今日也早已和谐文明。

不管世事如何变迁,徐士达“以竹振兴”因地制宜的救治策略,在历经多年以后还是被传承了下来。那一页一页的档案和文献,如同是跨越时空的历史与往事的重现。朝代更迭,岁月留痕,徐士达富民强县的那一份执念,廉洁奉公的信念,永远刻在那厚重的青史里面……

(以上图片由徐士达之孙徐淇昉提供,档案史料古籍图片,仅供阅览,禁止拍摄、复制、下载等引用,违者必究。)