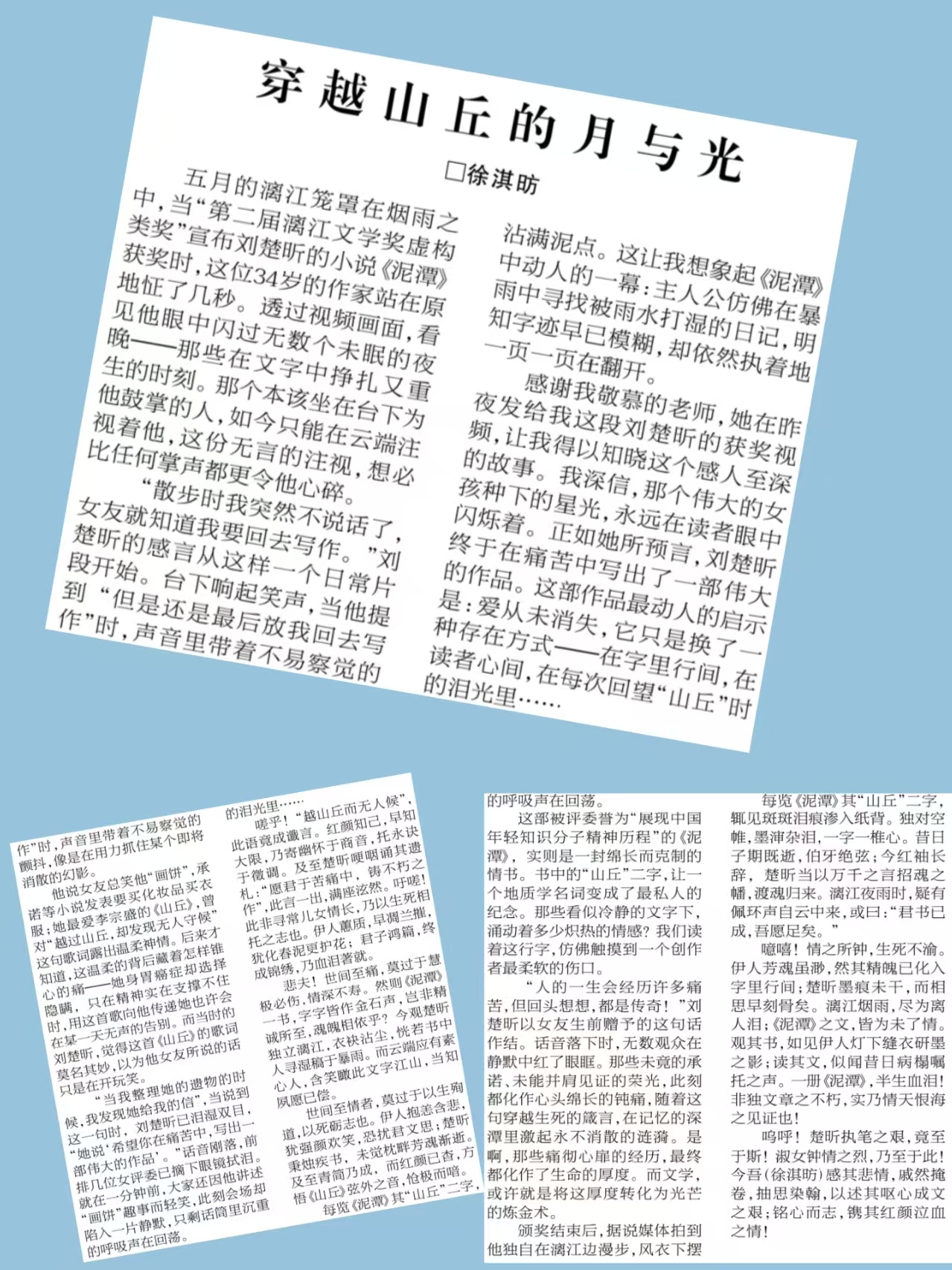

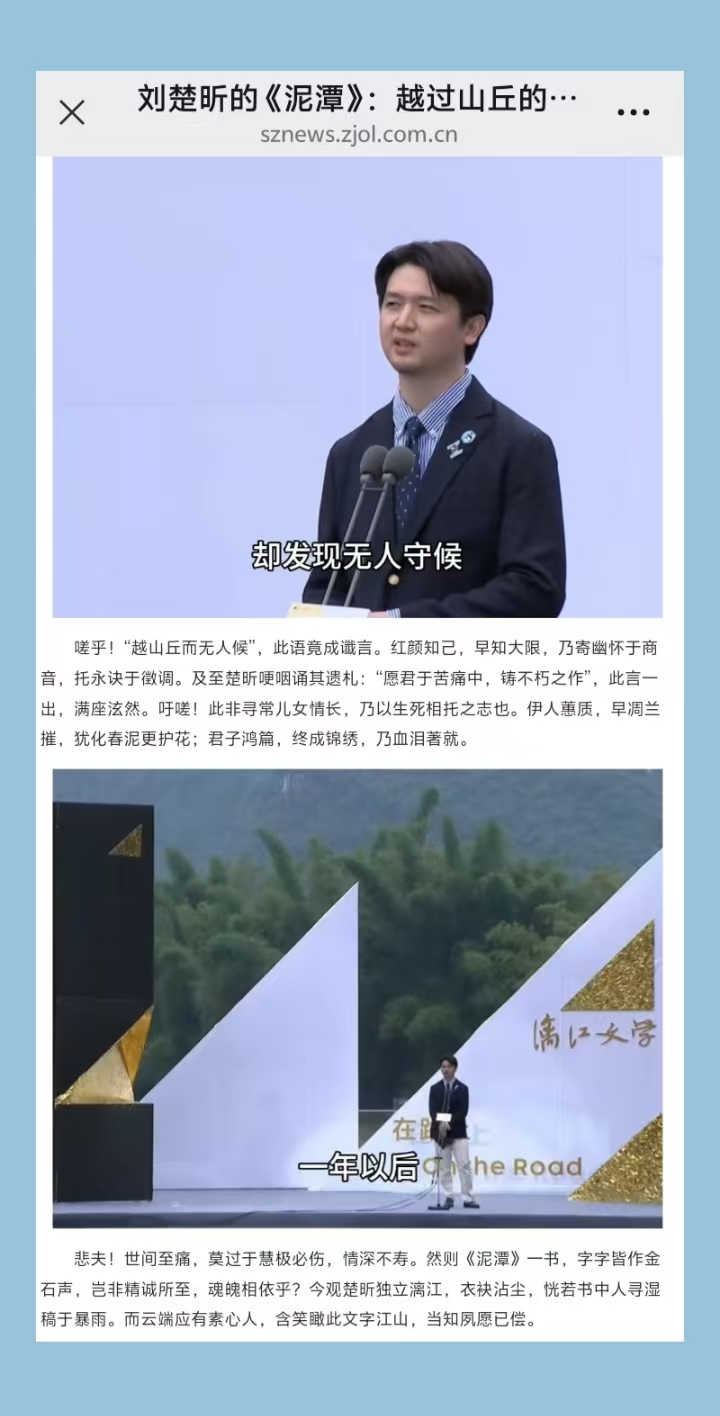

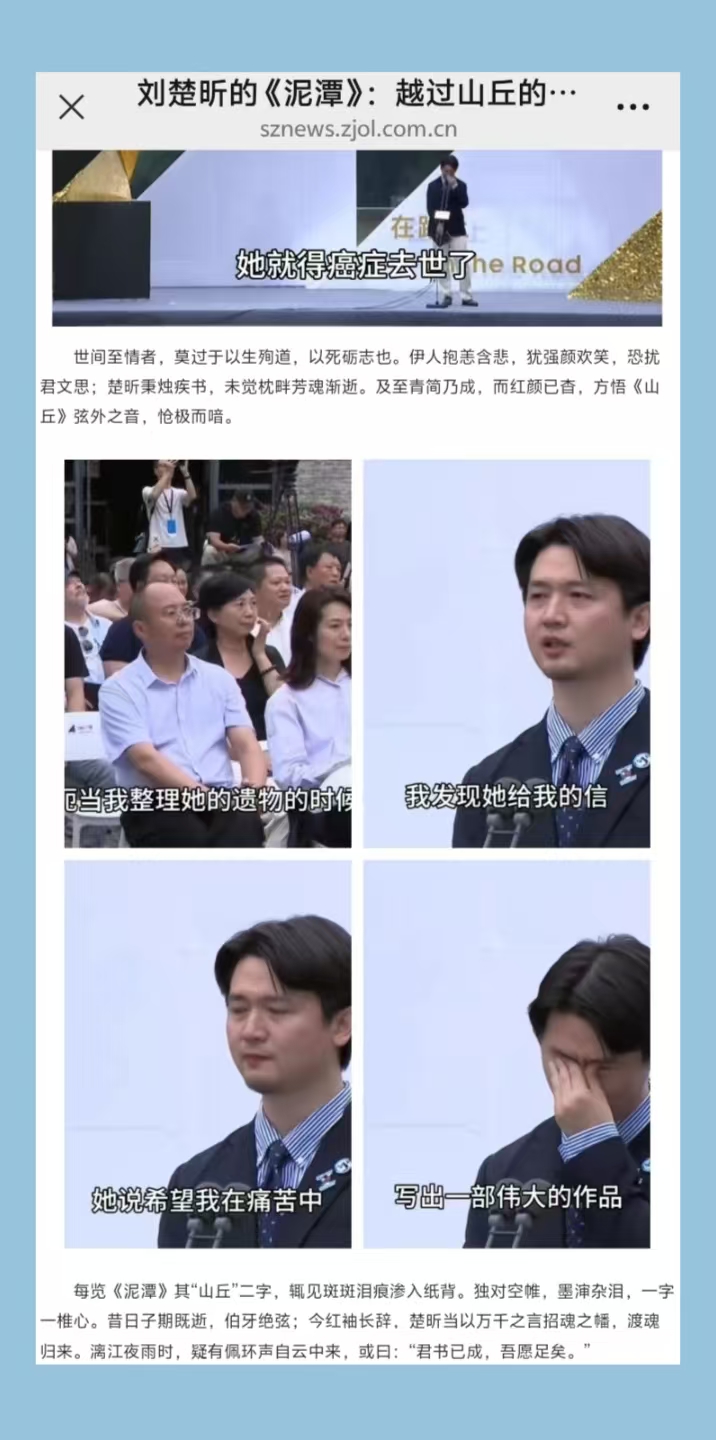

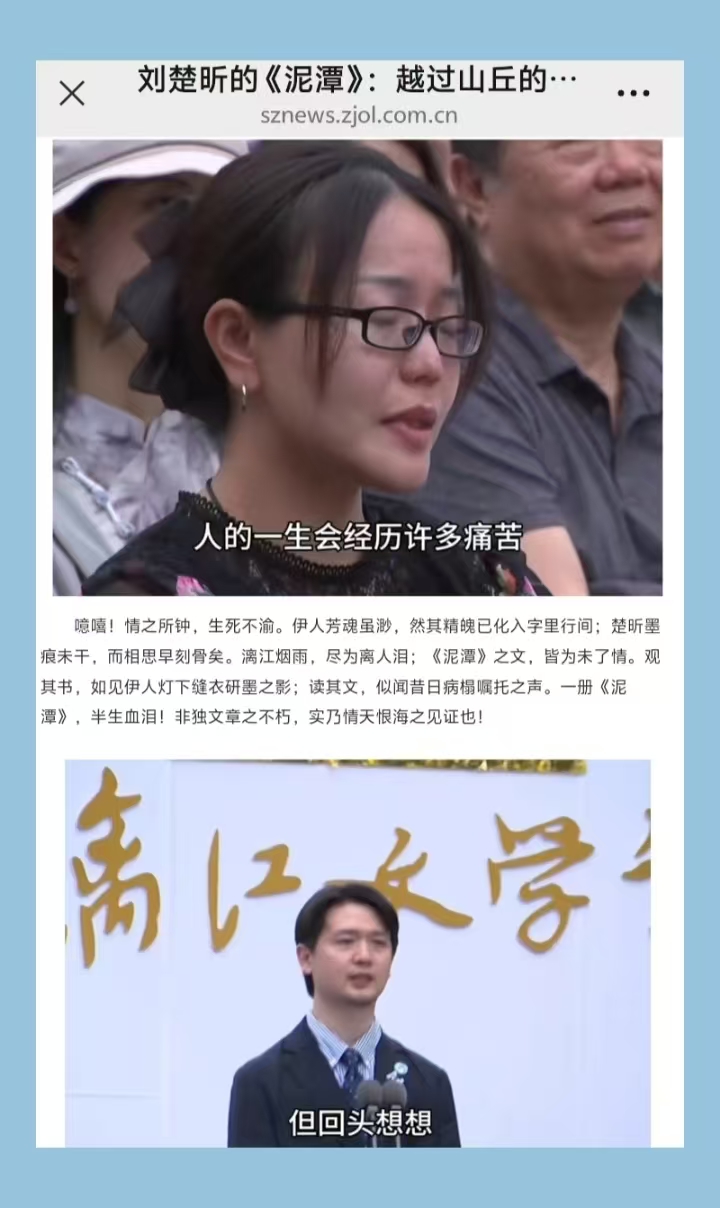

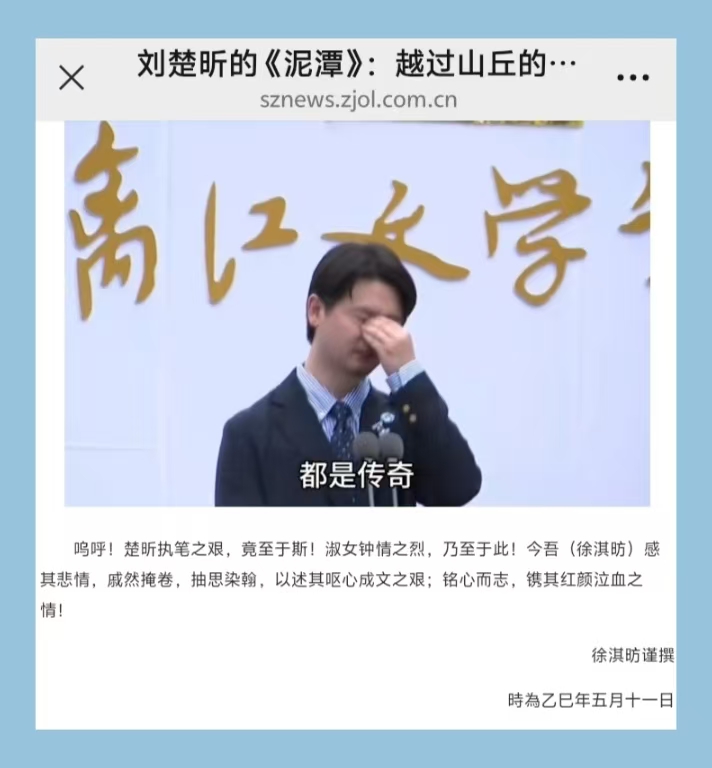

“世间至情者,莫过于以生殉道,以死砺志也。伊人抱恙含悲,犹强颜欢笑,恐扰君文思;楚昕秉烛疾书,未觉枕畔芳魂渐逝。及至青简乃成,而红颜已杳,方悟《山丘》弦外之音,怆极而喑”……“呜呼!楚昕执笔之艰,竟至于斯!淑女钟情之烈,乃至于此!今吾(徐淇昉)感其悲情,戚然掩卷,抽思染翰,以述其呕心成文之艰;铭心而志,镌其红颜泣血之情!”这些哀怨忧戚却又铿锵有力的文字,是我在2025年6月6日那天,被刘楚昕的写作之路艰辛以及他女友隐瞒病情直至离世而成全他的事迹而深深触动,遂慨然执笔,写就了《刘楚昕的<泥潭>:越过山丘的爱与光》一文。这是一个感人至深的故事,它并非虚构的传闻,而是有着真实的经历与悲喜交织的结局——刘楚昕虽在文学创作道路上收获了成功,可他的女友却不幸因病离世,这份成功也蒙上了一层哀伤的色彩 。

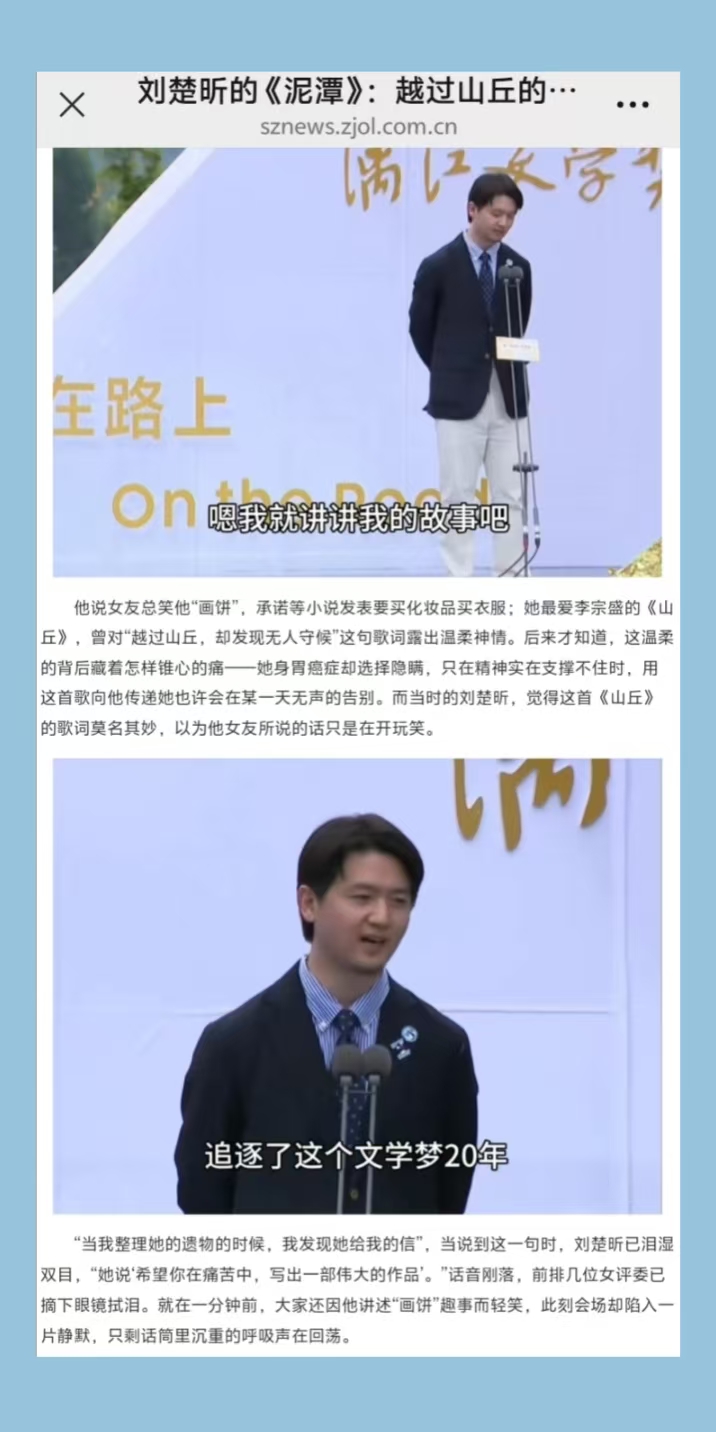

在写这篇文章之前,我对刘楚昕获奖之事一无所知。是一位我此生最为敬慕的老师,她在6月5日晚上发给我刘楚昕在漓江那边获奖感言的视频。我看了之后,感慨万千,于是在第二天便满怀深情地写下了这篇文章,并于当天傍晚发表在嵊州新闻网。以此表达对刘楚昕创作过程中坚韧不拔历程的敬佩,亦被他女友以生命成全挚爱的故事深深震撼。故而在6月6日那天,我倾尽所有情感,将其凝练于笔端。

这篇文章,虽只是平常之作,却也倾注了我深刻的情感。朴实的字句与庄重哀伤的笔调中,满是我对刘楚昕及其女友故事的强烈共情与敬意。这种情感,不仅体现在对事件细节的细腻描写上,更渗透在文字的温度与节奏之中。我对刘楚昕的创作困境和坚持怀有深刻的同情,非常理解他那种“在文字中挣扎又重生”的孤独感。而对于刘楚昕的女友,我更多的是钦佩与惋惜,钦佩她以隐忍和牺牲成全爱人的文学理想,惋惜她未能亲眼见证这份成功。文中“云端应有素心人,含笑瞰此文字江山”的想象,正是我对她无私奉献之精神的一种崇高礼赞。

《刘楚昕的<泥潭>:越过山丘的爱与光》刊发于嵊州新闻网已三月有余,可这感人的故事与主人公坚持创写的精神,一直深深触动着我,这份感动让我丝毫未曾减退。基于我对文学怀有执着敬意,更被这个故事中真挚的情感所打动,便期望能让这篇文章在刘楚昕当初获奖的漓江之地得以刊登,让这份执念有个归宿。

漓江,位于桂林市临桂区,9月17日上午,我联系了桂林市临桂区融媒体中心,诚恳地说明了自己的诉求。接电话的工作人员十分友善,得知我想让这篇文章在那边报刊上刊发的要求,便给了我一位姓郑的老师的联系方式。随后,我拨通了郑老师的电话,真诚地讲述了我的想法。其实在打电话之前,我也考虑到文稿关联新闻、报纸和杂刊有时效性原则,以及文学的可取性和宣传的有效性,录用此篇刊发可能有一点难度,但执着的心终究还是压过了片刻的犹豫。电话里,我能感受到郑老师聪慧怀仁、温婉善感。她了解情况后,没有直接拒绝,而是说会向领导推荐,这让我满心感激。

郑老师不仅聪慧贤惠,为人还特别友善。不久,她回复我说文章答应登在四版上,具体位置尚须再定。其实,她领导一开始觉得此文适合在当时刊发,而现在刊发意义较小,毕竟离刘楚昕获奖已过去三个多月,对于这样围绕那个时间撰写的文章,现在刊登通俗的来讲缺乏了新鲜感。

但于我而言,虽然文章日期过了时效性,可他们的故事以及那种对文学执着、成全对方的精神,值得再次宣传。况且,我的文章重点并非在刘楚昕获奖时的前半部分,而是着重描写他写作的艰辛以及女友为他功成名就所展现的大爱,文章后半段用文言文来写,更增添了这个爱情故事的悲情与真挚。郑老师考虑到我文章后半段采用文言文,避免了与其他报道千篇一律的文风,也觉得有刊发的价值,便再次与领导高效沟通,最终确定在近期刊发。

回顾创作这篇文章,文章后半段使用文言文是一大亮点。文言文,以简洁凝练的笔触,营造出深沉悠远的意境,极大增添了文本的典雅庄重之感。它将刘楚昕与女友间生死相隔的悲痛、至情不渝的坚守,渲染得更为刻骨锥心,使情感表达更具穿透力,让读者仿佛置身于烟雨漓江畔,真切感受到主人公在痛苦中创作、在回忆中坚守的哀伤与执着,为整个故事蒙上一层凄美且神圣的光辉。

自与郑老师联系后,我几次询问刊发事宜,她每次都坚定地回复我会安排好的,这让我七上八下的心有了暂时的安稳。今天早上,收到郑老师告知文章已刊发的信息,我心里一阵激动,这份激动里饱含着对郑老师的感激。

《刘楚昕的<泥潭>:越过山丘的爱与光》一文,是我倾注了大量情感才完成,而且不到一天的时间就赶了出来。我是被文中主人公与其女友的故事深深打动,才怆然提笔。今天看到郑老师刊发的报纸,对于我这个初次写作的人来说,这不仅是一份成果,更是一份莫大的欣喜。在此,我真诚地感谢郑老师的热忱相助,让我的作品终于在漓江之地得以“安家”,也了却了我的这份深深的执念。为表对郑老师的感激之情,我今天特地写下这篇文章,虽知自己文笔尚浅,但还是由衷的写了出来,以表我真诚的感谢。