倾心根木,如痴如醉

进厂第三年,袁水法有幸进入了雕塑训练班,任课老师全部来自浙江美院,这是袁水法入行以来所接受的唯一一次正规培训,就是这次培训,对他日后的艺术创作起到了关键作用。老师的教导和训练极为严苛,也正因为如此让他这一生获益匪浅。为期半年的培训,不仅使袁水法的雕刻技艺上了一个台阶,而且对造型艺术的创新,有了坚实的理论基础,呈现在袁水法面前的,似乎已是一条坦途。然而那时候的他却很快陷入了苦闷,随着计划经济向市场经济的转变,工艺美术厂的生产形势越来越不景气,工人们纷纷离开工厂,自谋生路。

1988年,袁水法应聘到东阳一家木雕厂开发佛像产品,并成了那里的技术骨干,东阳是木雕之乡,相关企业非常多,但从业人员非常紧缺,后来在袁水法的建议下,一些老板出资在嵊县工艺美术学校创办了木雕班,培训结束后,直接到这些企业上班,该班至今已为嵊州木雕培养了400余名木雕专业人才,可以说,嵊州民间工艺的良好发展势头的背后,也有袁水法的一份功劳。

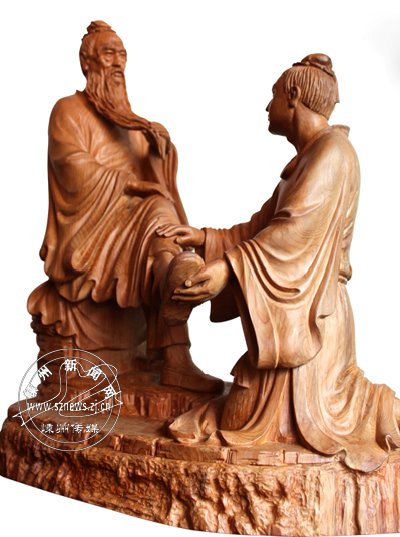

在东阳闯荡的几年里,让袁水法与佛像艺术结缘,并彻底改变了他的艺术发展轨迹。佛教从中国东渡日本,形成了富有日本特色的佛教文化和佛教艺术,异国的佛像艺术深深地吸引着袁水法,于是在1991年,他抱着对佛像雕刻艺术的一片痴迷之心,远涉东洋考察学习。日本之行促成了袁水法对佛像雕刻艺术的更新的理解,也使他的创作风格有了很大的转变,“日本人喜欢学习他人精华之物,学成之后马上进行富有自己特色的改造。就像鲁迅先生所说的一样,完全拿来主义肯定是不好的,需要有选择地去拿别人的东西,拿来之后进行消化,日本人在佛像雕刻上就是奉行这种方式。从日本回国后,袁水法创办了雕刻艺术研究所,大胆地把日本雕刻一书中的精华和中国传统的木雕艺术相融合,创作出适合日本市场的木雕作品,其中一套《十八罗汉》是袁水法用了两年时间潜心创作的结晶,也是袁水法新风格的代表作。这套黄杨木雕,具有精巧细腻、刀法明快、耐人寻味的特点,十八个罗汉神态各异,个性鲜明,融入了现代生活的浓郁气息,因此被人们誉为佛像中的精品。