青灯照案,掩卷《活命》终章,“活命”二字若玄铅缀冰,寒芒透缃。余华运笔如刀,剖生死之问:当天地不仁,生即大勇也。

福贵一生,犹受凌迟之刑。始为纨绔,终作田父;昔居华屋,今栖茅舍。厄运之来,每出意表。有庆殒命之日,盖晴空如洗;凤霞难产之时,或值飞雪漫庭;家珍瞑目之际,应闻汽笛呜咽。余华不著悲声,不摹泪痕,白描生死,而字字凝血,句句锥心。此般近乎冷酷之克制,实乃至恸之文也。

然《活命》之卓绝,不在罗列苦难,而于示人于苦海持舵之方矣。福贵市牛一节,最是摧肝。其唤“家珍”“凤霞”“有庆”之名,非痴也,实乃招魂之礼——以名系魄,使逝者长存。老牛踟蹰,量阴阳之路;叟声嘶嗄,成幽冥之偈。由此观之,生者,非苟存,乃铭记也。

余华撰文,具金石之质。吾辈见福贵肤裂于岁月,脊曲于劳作,目自惊惶渐至木然终归澄明。时光非虚度之物,而化为额上沟壑、掌中茧甲、眼底浑浊。当其言“但观日升月落”时,乃悟:生者,与化同游也。

篇末,福贵牵牛徐行,渐没暮色。此景有若古祭——人历尽可历之失,犹择前行。余华不予虚妄之慰,令其带创而生,此真超度。生者,非胜天,乃顺天;非忘痛,乃负痛而行焉。

噫,吾友之祖父,民国间,少为乡邑俊才,尝从军征战。后返故地,辗转遭难。彼时也,凡有学识者,皆罹祸患,视若寇雠。虽屡脱险厄,终为无辜所累。清白无过者,且躬与建国初兴之业,然逢“文革”之乱,竟以“反派”见罪。此所以“欲加之罪,何患无辞”乎?终抱疾而殁,悲夫!如此之才,竟至于斯,诚乃阶级斗争之谬,非人之过也!

嗟乎!当今之世,竞逐功利,《活命》如暮鼓晨钟:或,挺立即是大胜。福贵无汗青之功,然成至难之事——于命运风暴中,死攥生之索。掩卷之际,其背影犹晃,蹒跚足音间,蕴生命至理:生者,烬墟种花者也!

徐淇昉書

時為乙巳年五月初一日

附录:

一、译文:

读《活着》临文嗟赋

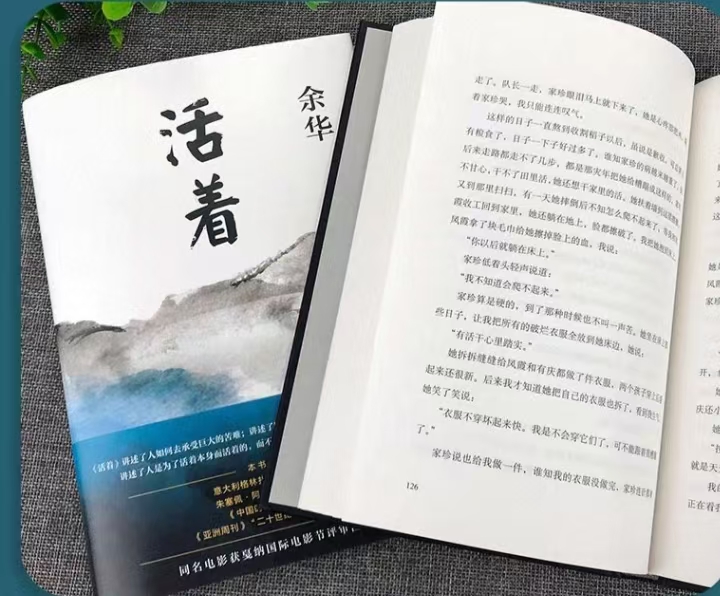

台灯下,我合上《活着》的最后一页,书脊上“活着”两个铅字在灯光下泛着冷光。余华用最克制的笔触,完成了一场对生命最暴烈的拷问——当命运将人逼至绝境,活着本身便成了一种壮举。

福贵的一生像一场精心设计的凌迟。从地主少爷到赤贫农民,从赌场得意到家破人亡,每一次命运的重击都来得猝不及防。有庆被抽干血而死的那个下午,想必阳光很好;凤霞难产时,产房外可能正飘着雪;家珍临终前,或许听见了远处火车的汽笛。余华不写嚎啕大哭,不写撕心裂肺,只用最朴素的句子记录死亡,却让每个字都成了扎进读者心里的钉子。这种近乎残忍的冷静,恰恰是对苦难最有力的控诉。

但《活着》的伟大之处,不在于它展示了多少苦难,而在于它揭示了人如何在苦难中保持尊严。福贵买下老牛的情节,是全书最动人的一笔。他对着牛念叨“家珍”“凤霞”“有庆”的名字,这不是疯癫,而是一种庄严的仪式——通过命名,他让逝者在记忆中永生。老牛蹒跚的脚步,丈量着生与死的距离;福贵沙哑的嗓音,成了连接阴阳两界的咒语。在这个意义上,活着不是被动地忍受,而是主动地铭记。

余华写这样的文章,都具有惊人的质感。我们看见福贵的皮肤在岁月中皲裂,看见他的脊背在劳作中佝偻,看见他的眼神从惊恐到麻木再到平静。时间不再是抽象的概念,而是具象为老人脸上的沟壑、手上的老茧、眼中的浑浊。这种时间的物质性,让福贵的苦难有了触手可及的实感。当他说“我看着日落西山,看着月亮升起”时,我们突然明白:活着就是与时间达成某种默契。

小说的结尾,福贵牵着老牛渐渐远去,身影融入暮色。这个画面具有某种宗教般的庄严——一个人经历了所有能经历的失去后,依然选择向前走。余华没有给出廉价的安慰,他让福贵带着满身伤痕继续活着,这才是最真实的救赎。活着不是战胜命运,而是与命运和解;不是忘记痛苦,而是带着痛苦继续前行着。

唉,我的一个朋友的祖父,民国期间,原本还是一个地方高材生,曾参军打过仗,后来返回到老家,历经很多的磨难与艰辛。在那个年代啊,只要是知识分子均是属于打击对象,均视为敌人一般。后来躲过了一劫又一劫,可还是无辜的被连累。明明无过错,明明还在参加新中国前期工业建设,却偏偏遇上这个兴风作浪的“文革”,定以反派,这真是想要给人强加罪名时,根本不愁找不到借口啊,最终还是带着疾病遗憾而终,真的太悲哀了。这样的一个人才,却成这样的结局,这无疑是那个时候阶级斗争造成的错误,而不是人的过错!

啊!在当今这个社会,人们竞相追求个人的利益和功利,《活着》这本书时刻提醒着我们:有时候,不被打倒就是最大的胜利。福贵没有创造什么丰功伟绩,但他完成了一项更艰难的壮举——在命运的暴风雨中,他始终没有松开握着生命的那只手。当我合上书页,福贵的背影仍在眼前晃动,他蹒跚的脚步声中,藏着对生命最深沉的理解:活着,就是在废墟上种花!

二、作者简介:

徐淇昉

(作者)徐淇昉,男,汉族,1976年6月出生,籍贯为浙江嵊县(今嵊州市),民国官员徐士达之孙。他的祖父徐士达,不仅政绩显著、清正廉洁,更是文采斐然,博通经籍。徐淇昉继承了他祖父的优良基因和天赋,且自幼对传统文化怀有浓厚的兴趣,深受其祖母丁梅兰的启蒙与教诲,更得其父亲徐荣生的悉心传授。在其深厚的家族历史背景与深厚的家族文化底蕴所熏陶之下,徐淇昉继承了家族优良的文化传统,寄文学之志,笔耕不辍。