据嵊州旅游微信公众号

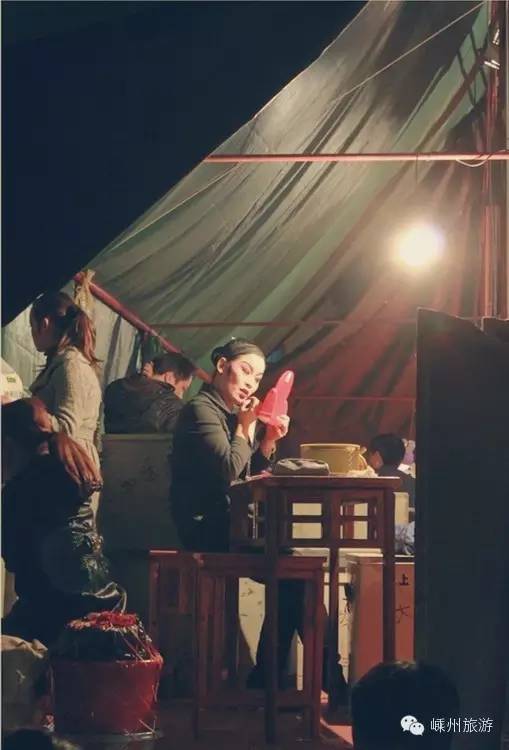

嵊州是越剧的发源地,嵊州越剧是国家非物质文化遗产,嵊州方言则是越剧的基础。

如果有一天,他们消失了……

这对我们来说意味着什么?

越剧之所以姓“越”,最显著的特征就是语言。

越剧的念白就是嵊州方言的书面语音和生活语音,如果换成其他语言去演绎,那就不成为越剧。

例如《碧玉簪》里王玉林的娘,有句唱词:“心肝肉宝贝肉,手心手背都是肉”。里面的“肉”一字,如果用普通话去唱的话,就完全失去了越剧的味道。

又如“人”字在越剧里有三个语音,一句“举人人家犯人命”,按嵊州方言是“举银囊家犯人命”,一个“人”字有三种读音,无论唱着说着别具风味,成为越剧中的经典。

但在社会上,随着推普工作的深入,嵊州方言正在不断削弱,使用人群趋于老龄化。

尤其是中、小学生、幼儿园等青少年和儿童,有些不仅不会说嵊州话,而且连听也难以全部听懂,即使有些会讲的,也是疙里疙瘩,表达不清,一些俚语、谚语等更不知其然。

越剧姓越,越剧的唱腔,唱词和念白都与嵊州方言息息相关。

我们在传承和保护越剧的同时,也要加强嵊州方言的保护和传承。不然,连嵊州方言都不会讲了,越剧普及又从何谈起呢?